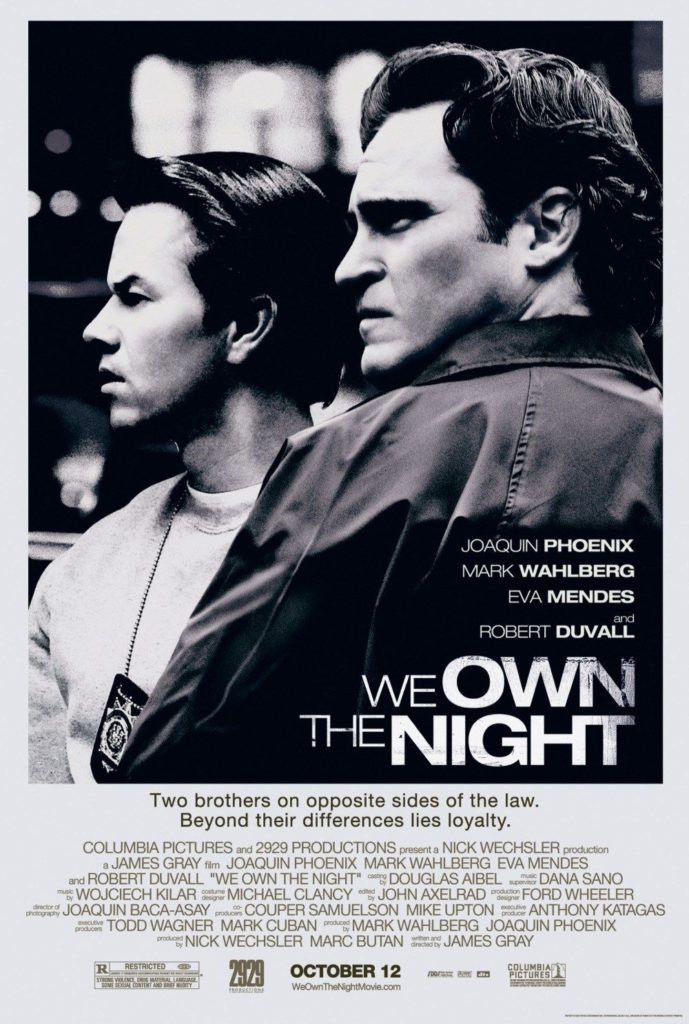

Querríamos saber más de ese padre, del padre de James Gray, ese padre que le dejó marcado de por vida y que reaparece en su filmografía, asfixiándole, condicionándole. Es ese padre en forma de tío que llevaba por el mal camino a Leo en La otra cara del crimen (The Yards, 2000), el padre cuya autoridad desafiaba Bobby en La noche es nuestra (We Own the Night, 2007) y ese padre delirante, fascista, al que Roy busca en los confines del universo conocido (Ad Astra, 2019). Pero, sobre todo, es el padre castrador (aquí junto a la madre) que asfixia a un hijo depresivo en Two Lovers (2008) y el padre desconcertado, errático entre la broma y la ira, que tutela, con torpeza, al jovencito Paul Graff en Armageddon Time, la última obra de Gray. Y me refiere directamente a este personaje porque tras la elaboración de diversos padres putativos para los protagonistas de la mayor parte de su filmografía parece que en esta ocasión Gray se ha quedado corto, muy corto, en su dibujo, limitándose a unos trazos insuficientes que esbozan un personaje que se sabe, él también, insuficiente.

Armaggedon Time

Y es que Armageddon Time parece/padece una situación argumental no resuelta. Una obra que se plantea una denuncia de la inequidad educativa en los Estados Unidos de los 70 se queda a medio camino. La película no tiene, ni de lejos, la fuerza de otras obras que han contemplado la infancia en el contexto académico por no optar por un camino claro. La escuela pública no es un lugar recomendable ni puede enfrentarse a la privada con éxito, dada la incapacidad del profesorado (encarnado en un único y maniqueo personaje) o la presencia de pequeños gamberros en el aula. Por otro lado, los colegios de lujo, como al que Paul y su hermano son enviados, financiados por la familia de Trump y otras semejantes, promueven el clasismo, el racismo y la ambición competitiva (Jessica Chastain nos lo deja claro en una aparición breve que devora la pantalla). Es encomiable la voluntad de Gray de evitar un dibujo de trazos gruesos pero el mensaje es difuso. Si, entendemos lo que nos quiere decir, que la política liberal infrafinanció la educación pública mientras la derecha tenía carta blanca para modelar a los suyos. Pero eso aparece en escena como de soslayo.

Y en cuanto al papel de la familia, de nuevo, idas y vueltas. Un porro hace que una madre tolerante y voluntariosa, defensora de la causa educativa pública, decida súbitamente que las tonterías de su hijo se curarán en la privada. Un porro hace que un padre sonriente se revele un maltratador que castiga físicamente al hijo que va por mal camino. Un porro hace que Hannibal Lecter (perdón, Anthony Hopkins en uno de aquellos secundarios tan jugosos para los grandes veteranos) deje a un lado la bondadosa figura del abuelo para alinearse, él también, con el colegio privado. El hilo argumental se retuerce sobre sí mismo y el espectador se queda sin referentes, coincidiendo en ello con el pequeño Graff.

Y, al fin y al cabo, no todo irá bien en la privada. Por encima de la familia y la escuela, Paul se debe a su amigo y a sus ilusiones y se embarca en un proyecto con escasas luces y magro porvenir. Al final, el pequeño se verá en un aprieto del que es salvado in extremis por la intervención del azar (y de aquellos contactos, aquellos enchufes, que en ocasiones son tan útiles en la vida), sin que ninguna de las dos instituciones haya sido relevante para su absolución y dejando en el aire la valoración que el director pueda hacer sobre ambas.

Armaggedon Time

Armageddon Time, aun con sus referencias a la era Reagan y al ultraliberismo, se queda en una historia anecdótica de visionado tan amable como poco relevante pero nos deja con varios interrogantes. Sabiendo que Gray considera que como artista su obligación es plantear dudas, ahí van las que su última obra me ha dejado en el aire.

En primer lugar, como inicialmente comentamos, sería muy interesante saber qué fue de aquel lampista con complejo de inferioridad, casado con una mujer cuya familia judía de clase media le hacía sentirse mal al mirarle por encima del hombro. Tal vez el auténtico interés de la historia está oculto y es, en realidad, el punto de vista desde el cual la película adquiere un sentido mucho más trágico. El auténtico drama no sería el del pequeño Paul Graff sino el de su padre. Irving Graff (excelente Jeremy Strong) es un blue collar supeditado a la superioridad de su familia política y que padece un conflicto interno cuando debe escoger la vía por la que sus hijos lleguen dónde él no pudo, aunque sea una ruta en la que solo finge creer.

En segundo lugar, el papel real del abuelo. Ese judío arquetípico, hijo de fugitivos del terror nazi, que estimula al nieto con ilusiones pero se las arrebata más adelante. Ese anciano aparentemente satisfecho con su rol que le recuerda que se enfrente siempre a los bastardos, a los clasistas, a los racistas. Pero, si él consiente en inscribir a sus nietos a una privada, ¿quiénes son los bastardos?

Y, finalmente, no puedo evitarme una pregunta con mala leche. Buena o mala filmografía, ¿de quién es el mérito? ¿Del propio James Gray o de las escuelas privadas a la que asistió?

EL PODER VAMPÍRICO DE LA FAMILIA

Quizá sea The Yards (2000), su segunda película, aún mejor (y conste que encuentro admirables la primera, Little Odessa, 1994, y la tercera, We Own the Night, 2007), pero en el fondo la cuarta y todavía última estrenada, Two Lovers (2008) es probablemente la más valiosa para calibrar el talento de James Gray, a la par que la más “difícil” o menos fácilmente accesible de todas, porque prescinde del atractivo y los raíles dramáticos que proporciona una intriga de confrontación más o menos violenta, entre grupos rivales y hasta en el seno de una familia, y tampoco se sustenta en la mitología (actualizada) y el soporte formal de un género que, aunque en decadencia desde hace mucho tiempo, cuenta todavía con muchos esperanzados seguidores.

En cambio, Two Lovers es una película que creo, encuentro, totalmente realista (veo mucha gente de la edad de Leonard igual de pasiva y desorientada, y tan a la deriva e inestable como Michelle o tan resignada y hambrienta a la vez como Sandra), que habla del mundo actual tal como es, sin cargar las tintas melodramáticamente ni soltar discursos apocalípticos o sociologistas, y lo hace, además, siguiendo atentamente, con generosa objetividad, a unos personajes más bien corrientes, nada extraordinarios ni siquiera pintorescos, sin especiales valores, talentos o virtudes, pero tampoco particularmente negativos o sin esperanza, que Gray examina de cerca pero manteniendo siempre una cierta distancia respetuosa, sin voyeurismo alguno, analizando sin grandilocuencia los sentimientos (también difusos, cambiantes, inseguros, tal vez insuficientemente enérgicos y concretos) y el variado malestar de estos tres seres (más los que los rodean), y que para ello apenas se basa más que en los actores (admirablemente escogidos y dirigidos, en registros tan variados como lo son los mismos personajes) y la cámara, considerada de nuevo (como en Nicholas Ray, como en Rossellini, como en Preminger, como en Naruse, como en el mejor Losey, como en Ida Lupino) como un aparato óptico de precisión que se limita a registrar gestos, movimientos, comportamientos externos – en soledad o en sociedad, en presencia de conocidos y familiares o de extraños -, y sobre todo miradas, y sólo accesoriamente nos permite, quizá, bucear en su interior, por lo que de éste delatan – aunque ellos traten de disimular – sus ademanes, su forma de moverse, su manera de andar, de sentarse o de bailar; siempre sin que la cámara se exhiba, sin buscar otros efectos, sin subrayar ni amplificar nada, sin acelerar artificialmente el ritmo del relato ni imponerle un dinamismo ajeno a lo que en la pantalla sucede.

Esto, que puede parecer muy clásico o muy normal, que en sí mismo, en el curso de la historia del cine, no tendría de extraordinario sino el grado y la desnudez del acierto, es hoy, en las circunstancias presentes del cine americano, una proeza, y además una hazaña peligrosa para la carrera futura de Gray, porque no es ciertamente esta especie de “neorrealismo” lo que más se lleva esta temporada, lo que parece garantizar un posible éxito comercial ni crítico. No recuerdo que haya estado nominada para el óscar, aunque mi interés por los premios es tan exiguo que bien puedo estar equivocado y olvidarme por completo; en todo caso, hace Gray un cine demasiado modesto y preciso para llamar la atención que hoy parece necesaria si se quiere destacar entre la multitud anónima y que se fije en un cineasta que no es um personaje público llamativo una crítica deslumbrada por los efectos especiales y los elevados costes de producción, por el éxito de taquilla o los “grandes temas” de la actualidad tratados superficialmente.

No es que anteriormente se hubiese acercado ni remotamente a esos fáciles y frecuentes defectos el cine de Gray, pero hasta Two Lovers contaba con la ventaja de salida de jugar en un terreno conocido, con la baza de un género fuerte y muy codificado, en el que cabía introducir variantes – mafias rusas en lugar de gangsters italianos, irlandeses o judíos – que suponían una cierta novedad o actualización, pero que se movían dentro de esquemas parecidos a los clásicos – House of Strangers de Mankiewicz, Cry of the City de Siodmak, On the Waterfront de Kazan -, que ya había puesto al día y revitalizado Coppola en la serie The Godfather. El alcance de su cine era más modesto, más limitado, y además progresaba con cierta lentitud (cinco años entre sus dos primeros films, siete desde el segundo al tercero), ritmo que afortunadamente parece haberse acelerado con la llegada de Two Lovers al año siguiente de We Own the Night.

En las tres primeras películas, muy violentas y muy dramáticas, se decidían cuestiones de vida o muerte, había que optar por un camino u otro, y ninguno era fácil. Two Lovers es uma obra mucho más tranquila, más cotidiana, menos dramática, en la que lo que está en juego es cómo sobrevivir cuando no hay guerras entre bandas, ni entre gangsters y policías, cómo conseguir, día tras día, seguir viviendo cuando las expectativas son escasas, el futuro se presenta poco prometedor y bastante se consigue con llegar a la noche sin morirse de aburrimiento o monotonía.

Two Lovers, tan sencilla como perfectamente inteligible, tan equilibrada en su consideración de los personajes, tan poco tópica y tan ajena a todo esquematismo, me parece la más segura confirmación del talento de James Gray, aunque su próximo estreno – ya rodado – me inquiete un poco y no esté exento de riesgos, que por otra parte encuentro positivo que se atreva a correr, y que no limite su mundo a las mafias rusas de Nueva York y alrededores. Y creo que, se mire como se mire, Two Lovers es de lo mejor que ha hecho nadie en USA en los últimos diez años. La conclusión de la película me parece un buen indicio de ese talento, porque no cae en una convención para huir de la contraria, como tantas veces sucede, ni la elude cómodamente, sino que es, sencillamente, la más lógico y real, sin pesimismos melodramáticos o nihilistas más o menos complacientes ni optar tampoco por un (posible y hasta aceptable) final feliz que nadie se hubiera creído, ni siquiera, en el fondo, el personaje que más lo hubiera deseado, el que tan admirablemente interpreta Joaquin Phoenix entre dos actrices diametralmente opuestas – Gwyneth Paltrow y Vinessa Shaw – que en esta película están perfectas, como lo están, en papeles menores, Isabella Rossellini o Elias Koteas. La clave está, tal vez, en que ni Leonard ni nosotros sabríamos com seguridad qué final de los posibles hubiera sido verdaderamente feliz.

Mil veces hemos visto la historia de dos hermanos, uno policía y el otro delincuente, mezclando ley y familia con un resultado tan dramático como inevitable, algo que, sin ir más lejos James Gray, coguionista y productor del filme ya analizó en La noche es nuestra. Y Lazos de sangre, remake del filme francés de 2008 Les liens du sang, no es probablemente la mejor de ellas, porque le falta mucha fuerza. Quizá se quedó por el camino en los 17 minutos que se han recortado desde que se mostró la película en el Festival de Cannes de 2013 y la versión que ha llegado a las salas, muy modestamente en Estados Unidos hace ya un año y ahora en España casi dos años después de que se viera por primera vez. Eso ya hace intuir que la película está lejos de ser perfecta.

Pero en realidad Lazos de sangre está también demasiado lejos de ser una mala película que merezca un olvido tan prolongado y unas perspectivas tan negativas. ¿Tan mal está la industria del cine que es imposible encontrar la forma de estrenar y publicitar un thriller más que correctamente ambientado en el Nueva York de los años 70 y protagonizado por Billy Crudup (Watchmen), Clive Owen (Intruders), Zoe Saldana (Guardianes de la galaxia), Marion Cotillard (Dos días, una noche), Mila Kunis (El destino de Júpiter) y James Caan (Desmadre de padre)? Es una pena que la respuesta sea tan pesimista, porque películas mucho peores que esta, incluso de este género y con similitudes en su planteamiento y en su desarrollo, han gozado de mejor suerte que Lazos de sangre. Y eso que lo primero que se puede decir de ella es que se notan esos 17 minutos que se han perdido por el camino.

La película tiene una factura tan clásica que casi parece rodada en la década en la que está ambientada. Eso, por si alguien lo duda, es un elogio. Su director, Guillaume Caunet (No se lo digas a nadie) no pierde la cabeza ni siquiera en una persecución automovilística por las calles de Nueva York, en la que muy bien podría haberse transformado en un director demasiado moderno para el tono que requería la película. Esa pausa, el sobresaliente trabajo de ambientación y el reparto hacen que el filme se sostenga con muchísima dignidad. No se puede evitar la sensación de que todo es algo ya visto, desde la escena de la boda y su celebración a la tensa Navidad que vive la familia pasando por un final que, sin innovar demasiado, sí llega a implicar al espectador. Pero es igualmente obligado destacar que hay fluidez suficiente en el relato como para mantener el interés.

Es verdad que Caunet se deja llevar en exceso por el buen hacer de su reparto, incluso sin elegir demasiado bien a veces cuando utilizar el plano-contraplano, y que probablemente con menos acierto en el casting la película habría merecido menos elogios. Pero entre Cudrup, Owen, Cotillard, Saldana y Kunis se crea un formidable juego de miradas que sustituye con enorme facilidad a los diálogos. La intensidad de todos ellos, también la de Caan, es francamente elogiable. Pero como la película se vuelca en la relación de los dos hermanos, el policía Cudrup y el delincuente Owen, los demás personajes quedan algo malparados. Sobre todo, y eso es algo demasiado común en este tipo de cine, los femeninos, que acaban quedando en un injusto segundo plano, algo que también sufre Lili Taylor (Expediente Warren) que interpreta a la tercera hermana de la familia.

Lo más negativo en la factura de Lazos de sangre, al menos lo más visible, es que no hay un manejo demasiado hábil del tiempo (¿otra consecuencia de esos 17 minutos perdidos?) y eso lleva a que por momentos se abuse de la casualidad (especialmente en la media hora final) o incluso de la capacidad del espectador para rellenar los huecos con demasiada imaginación, algo a lamentar precisamente porque el único flashback que hay en el filme es una piedra angular en su construcción. En todo caso, eso no mancha un muy atractivo punto de partida, unos personajes principales muy bien construidos y la notable satisfacción de construir un buen thriller en una época formidable para narrar una historia así, expandiendo el eterno conflicto emocional entre dos hermanos antagónicos y la forma en que eso afecta a todas las personas que les rodean. La familia es la familia. Y eso, en el cine, es algo que siempre tiene su atractivo.