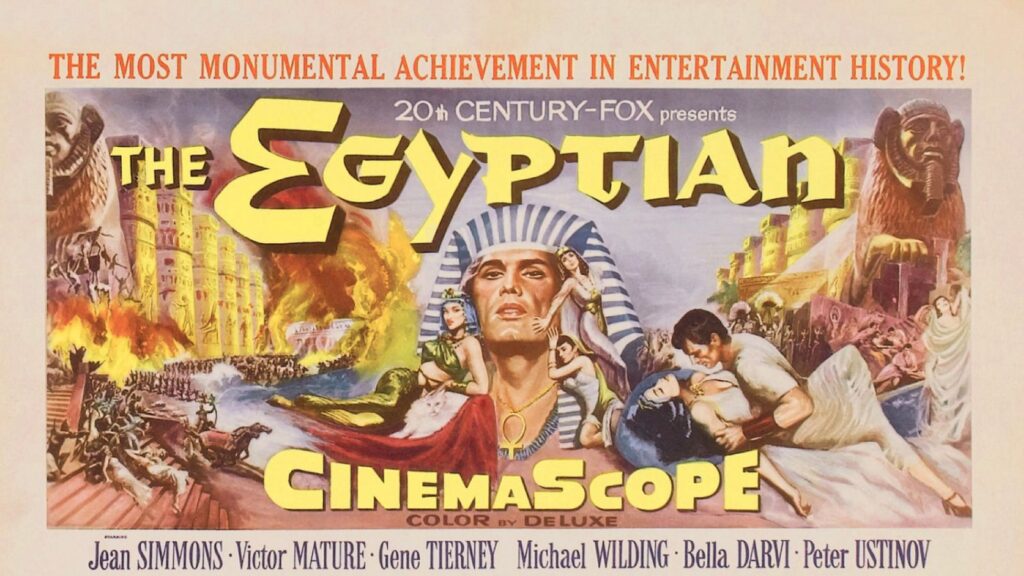

En 1954, cuando Hollywood todavía soñaba a lo grande y su maquinaria era capaz de levantar imperios enteros sobre celuloide, llegó a las pantallas Sinuhe el egipcio, adaptación monumental de la novela de Mika Waltari. Un film que no solo intenta recrear el Antiguo Egipto, sino que se adentra, como una daga ritual, en la carne misma del hombre y sus contradicciones eternas.

Dirigida por Michael Curtiz, maestro que ya había hecho inmortal a Casablanca, la película se despliega como un papiro que se abre lentamente ante nosotros: intrigas cortesanas, rituales sagrados, pasiones que arden bajo el sol de Tebas, traiciones que laten al compás de tambores funerarios. El joven médico Sinuhe, interpretado con intensidad sobria por Edmund Purdom, se mueve entre la gloria y la ruina, entre la ciencia y la superstición, buscando un lugar en un mundo donde los dioses parecen hablar en silencio y los hombres gritan en vano.

El color cinematográfico —rodado en CinemaScope y DeLuxe Color— no es un mero adorno, sino un hechizo visual. Las arenas, doradas como el polvo de eternidades, contrastan con el azul profundo del Nilo; los templos respiran solemnidad marmórea, y las procesiones fúnebres parecen flotar en un tiempo suspendido. No es el Egipto arqueológico exacto, sino el Egipto soñado por la mirada occidental de mediados del siglo XX, más cercano a un fresco operístico que a una reconstrucción museística.

En medio de este paisaje fastuoso, surgen figuras que enriquecen el drama: la cortesana Nefer, interpretada por Bella Darvi, sensual y letal como una cobra; la dulce Merit, encarnada por Jean Simmons, que ilumina el relato con ternura y sacrificio; y un Pedro Armendáriz que impone su presencia como Horemheb, guerrero implacable y oportunista.

Pero lo que hace de Sinuhe el egipcio una obra singular no es solo su despliegue visual, sino la hondura filosófica que late bajo su trama. Es una meditación sobre la fugacidad del poder, la fragilidad del amor y la eterna lucha del hombre contra su propia sombra. El protagonista, expulsado y humillado, acaba comprendiendo que ni la gloria de los faraones ni la sabiduría de los escribas ofrecen un refugio definitivo: lo único eterno es la búsqueda.

Al final, el espectador sale del film con la sensación de haber asistido a una misa pagana, donde la arena del desierto se mezcla con la arena del reloj que marca nuestra propia vida. En ese sentido, Sinuhe el egipcio no es solo una superproducción histórica: es un espejo antiguo donde todavía podemos ver reflejada la desnudez del alma humana.

Textura fílmica Sinuhe el egipcio (1954)

Hay películas que no solo se ven: se sienten. Sinuhe el egipcio, con su CinemaScope desplegado como un papiro que se abre al viento, es una de ellas. Michael Curtiz no filma un Egipto histórico, sino un Egipto soñado, filtrado por el lujo cromático y el latido de las grandes superproducciones de los años cincuenta. Su textura visual es un perfume espeso, mezcla de mirra, aceite de loto y polvo de piedra caliza.

El color es el gran sacerdote de esta ceremonia. El dorado omnipresente no es simplemente arena: es luz atrapada y solidificada, un oro que hiere y acaricia al mismo tiempo. Los azules del Nilo, profundos y casi inhumanos, funcionan como un descanso líquido ante la abrasadora vastedad del desierto. El rojo de los pigmentos ceremoniales en rostros y estandartes parece manar directamente de las paredes de una tumba recién sellada.

El aire, en este Egipto imaginado, es denso, casi masticable: una bruma cálida cargada de incienso, sudor y especias. Se adivina el olor metálico del bronce al sol, el aroma dulzón de las flores marchitas en los altares, el rastro salobre de cuerpos que regresan del desierto tras días de marcha.

Las texturas táctiles son constantes. La piedra, fría y eterna en los interiores de los templos, contrasta con la rugosidad áspera de los muros exteriores. El lino de las vestiduras, tan ligero que parece deshacerse en el aire, choca con el peso aplastante de las joyas y pectorales que lucen los personajes, como si la belleza fuese también una forma de prisión.

En lo sonoro, el film es un tejido de murmullos y fanfarrias: el crujido de las sandalias sobre la arena, el eco hueco en pasillos de piedra, el golpe seco de los tambores que anuncian procesiones o ejecuciones. Entre esos sonidos, Curtiz deja respirar silencios largos, donde solo queda el silbido del viento entre las columnas, recordándonos que todo lo que vemos, por monumental que sea, está condenado a ser polvo.

La película nos deja con una sensación táctil y sensorial muy precisa: la de haber caminado por un Egipto que nunca existió, pero que, por un par de horas, fue tan real como la vida misma. Ese es su hechizo más duradero: no la exactitud histórica, sino la memoria sensorial de un sueño antiguo.

Ecos de otras superproducciones históricas

La textura de Sinuhe el egipcio dialoga con otras grandes producciones de la época, donde el decorado se convertía en un personaje más y la luz se comportaba como narradora invisible. En Quo Vadis (1951), el mármol romano brillaba con una frialdad solemne; en La túnica sagrada (1953), los rojos y púrpuras se alzaban como símbolos de poder espiritual y mundano; en Los diez mandamientos (1956), la arena misma parecía un océano sagrado que se abría ante la voluntad de un profeta.

Todas ellas comparten un lenguaje visual donde la épica no está solo en las batallas o en los discursos, sino en la piel misma de la imagen: las sombras que se arrastran por las columnas, el temblor de una antorcha en un corredor oscuro, el pliegue exacto en un manto real. En este linaje, Sinuhe el egipcio ocupa un lugar singular: es menos triunfalista que sus hermanas de género, más introspectiva, más dispuesta a dejar que el peso del tiempo y la duda moral se filtren entre las costuras de su monumentalidad.

En definitiva, su textura no es la del oro macizo, sino la del papiro frágil que sobrevive milenios, testigo silencioso de que, por muy eterno que se proclame un imperio, todo queda reducido, tarde o temprano, a un recuerdo que el viento puede llevarse.

Arqueología cinematográfica de un Egipto inventado

Detrás de la opulencia visual de Sinuhe el egipcio late una maquinaria técnica precisa y paciente, fruto de una era en la que los estudios eran capaces de levantar civilizaciones enteras dentro de un plató. Gran parte de la película se rodó en los estudios de la 20th Century Fox, donde Curtiz y su equipo construyeron templos, palacios y calles egipcias a escala casi real, combinando decorados físicos con extensiones pintadas en “matte paintings” que prolongaban la línea del horizonte hasta fundirse con un cielo inventado.

El uso del CinemaScope no fue un mero capricho técnico: Curtiz comprendió que, en una historia marcada por la vastedad del desierto y la monumentalidad de la arquitectura sagrada, el formato panorámico funcionaba como un altar horizontal, capaz de dar al espectador la sensación de estar frente a un relieve continuo. El DeLuxe Color, con su saturación precisa, transformó las telas y los metales en superficies táctiles, haciendo que el espectador casi pudiera sentir la temperatura del oro o la aspereza de la piedra tallada.

Para las escenas multitudinarias, Curtiz empleó una coreografía casi militar: centenares de extras entrenados para moverse en compás perfecto, como si el orden del plano respondiera al orden cósmico que los faraones pretendían encarnar. La iluminación, cuidadosamente dirigida, evitaba el plano de luz plana que podía “aplastar” el relieve de los decorados, apostando por contrastes suaves que dieran volumen y profundidad, incluso en escenas diurnas.

La música de Alfred Newman, con su partitura majestuosa y su fusión de melodías modales, completó la ilusión. Aunque el espectador moderno pueda detectar el artificio, la suma de todos estos elementos —decorados físicos, pintura mate, vestuario artesanal, música orquestal— logra un Egipto que nunca existió, pero que vive con más fuerza en la memoria que cualquier reconstrucción arqueológica exacta.

En cierto modo, Sinuhe el egipcio es un hallazgo en sí mismo: una reliquia del Hollywood dorado, preservada como una pieza de museo cinematográfico. Y como todo objeto antiguo, su valor no está solo en lo que muestra, sino en lo que evoca: la capacidad perdida del cine para construir mundos enteros con manos humanas, sin depender aún del artificio digital.