Duró apenas dos minutos. Ciento veinticinco segundos que podrían pasar desapercibidos para el espectador desprevenido, pero que guardan en su seno el último suspiro de una era cinematográfica ya extinguida. Nos referimos a la secuencia más multitudinaria de la historia del cine: el funeral de Gandhi (1982), dirigido por Richard Attenborough. Una coreografía humana sin igual que no volverá a repetirse jamás, no porque no se pueda… sino porque ya nadie quiere hacerlo así.

En esta escena breve pero colosal, el biopic protagonizado por Ben Kingsley reunió a 300.000 extras —algunas fuentes incluso hablan de 400.000— para escenificar el cortejo fúnebre del líder indio. Un océano de cuerpos reales, rostros auténticos, polvo bajo el sol de la India y una carga emocional que solo la realidad puede ofrecer. No hay píxeles, no hay replicantes digitales ni «crowd simulation engines». Hay seres humanos, sudando, marchando, respirando. Es cine de verdad. Cine que se filma, no que se renderiza.

Réquiem por la masa

Durante décadas, Hollywood construyó imperios ficticios sobre columnas de carne viva. Desde Quo Vadis (1951) con 30.000 extras, hasta Espartaco (1960) con 50.000 romanos vociferantes, o Los diez mandamientos (1956) donde más de 20.000 cuerpos se arremolinaban en el Éxodo. Las epopeyas de entonces eran literalmente humanas, y cada plano de masas era un acto de organización faraónica. En Waterloo (1970), por ejemplo, se utilizaron 15.000 soldados del ejército soviético para recrear las batallas napoleónicas. En Ben-Hur (1959), las tribunas se colmaron de miles de espectadores reales, no generados por un algoritmo.

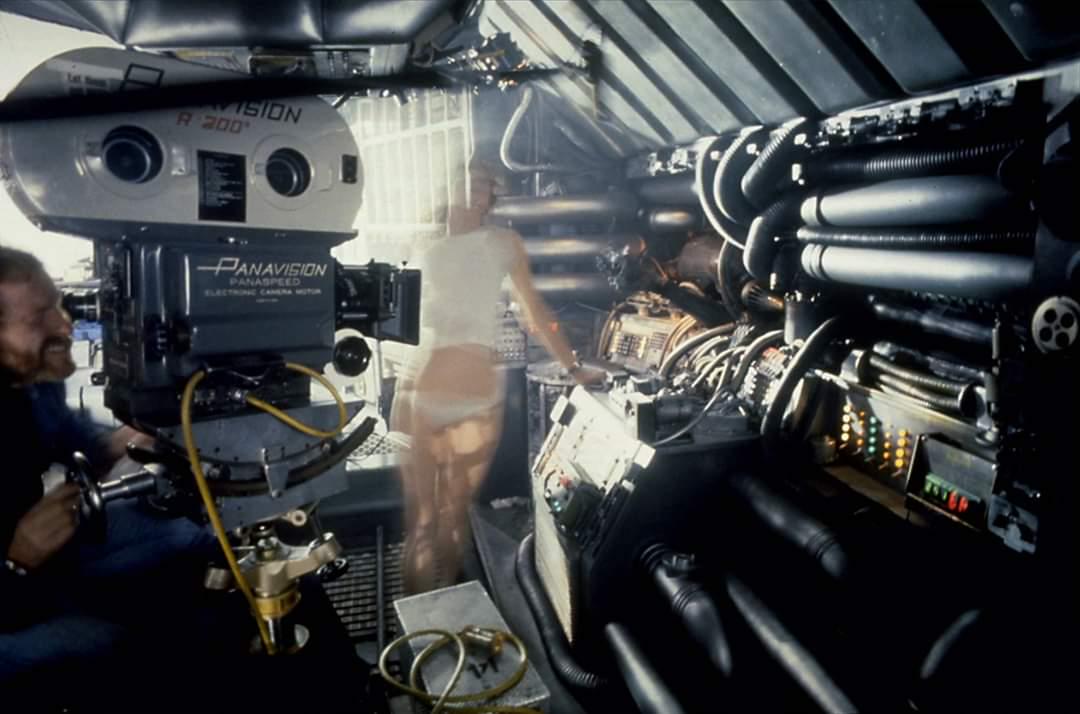

Pero ninguna de estas gestas llega a la magnitud del rodaje del funeral de Gandhi. La secuencia fue filmada el 31 de enero de 1981, exactamente 33 años después del funeral original, en el mismo lugar donde tuvo lugar la ceremonia real. Se utilizaron 11 cámaras para capturar la escena desde todos los ángulos posibles, y se consumieron 6.096 metros de celuloide, el equivalente a 3 horas y 42 minutos de grabación. Todo ello para una escena que dura lo que un anuncio de colonia.

CGI: la herejía del simulacro

Hoy, semejante hazaña sería considerada un exceso, un capricho logístico innecesario. ¿Para qué mover a 300.000 personas si puedes pedirle a una IA que las clone y les ponga banderitas en la mano? ¿Para qué grabar el calor si puedes emularlo en postproducción?

La respuesta es simple: porque no es lo mismo.

Lo que se ha perdido con el reinado del CGI no es la verosimilitud, sino la verdad tangible. El peso de la realidad. Esa vibración caótica que solo da la materia viva. Ningún motor gráfico puede replicar la gravedad emocional de una multitud auténtica, ni su desorden orgánico, ni su humanidad imperfecta. El cine digital, con todos sus logros, ha hecho del milagro algo automático. Y al automatizarlo, lo ha vaciado.

La escena del funeral de Gandhi es hoy un fósil viviente. Un testimonio de una era en que el cine aún se parecía al mundo. En que para filmar la historia había que convocarla, no diseñarla. En que el plano general no era una maqueta digital, sino una hazaña colectiva.

Una épica irrecuperable

Lo que hizo Richard Attenborough no fue solo dirigir una película: fue levantar un acto de fe. Convocar a cientos de miles de personas para llorar a un hombre que ya no estaba, y filmarlo con respeto, con paciencia y sin atajos. Eso ya no es solo cine: es arqueología viva. Y también, paradójicamente, una advertencia.

Porque si el cine renuncia a lo físico, a lo tangible, a lo complejo, se arriesga a perder su alma. Puede seguir contando historias, pero ya no las habitará. Las mostrará como hologramas bellos pero vacíos. Como esas superproducciones actuales donde las multitudes parecen sacadas de un videojuego y el polvo no ensucia, solo adorna.

Gandhi no es solo una película histórica. Es, en sí misma, parte de la historia. Y su escena del funeral es el réquiem del cine que fue, y quizás del que no volverá a ser. A no ser que tengamos el valor de volver a hacerlo real, aunque cueste más. Aunque huela a sudor. Aunque haya que esperar al atardecer para tener la luz perfecta.

Ojalá el cine vuelva a mancharse los zapatos. Mientras tanto, nos queda este plano. Este mar humano. Este suspiro de celuloide con 300.000 latidos.