Cuando Netflix encendió la pantalla verde: la decadencia visual del cine tras 2018

Hubo un tiempo —no tan lejano— en que el cine de gran presupuesto aún olía a yeso, a pintura fresca, a madera de decorado y a sudor de técnicos encaramados a estructuras imposibles. Era un tiempo en que el CGI no era sustituto, sino suplemento; un tiempo en que las explosiones lanzaban chispas reales, los paisajes eran de roca y arena, y los monstruos tenían peso, textura y sombra propia. Ese tiempo empezó a desvanecerse en 2018, el año en que Netflix, la gran devoradora de pantallas, decidió no solo distribuir cine, sino fabricarlo a escala industrial.

Desde entonces, algo esencial se ha roto.

Hasta entonces, incluso las superproducciones que coqueteaban con la fantasía digital sabían que lo físico tenía alma. Transformers (2007, 2009), con toda su pirotecnia visual, fue rodada en localizaciones reales, con vehículos reales, explosiones orquestadas por expertos y sets construidos con una obsesión casi artesanal. Su CGI servía de corona, no de andamio. Del mismo modo, Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015) marcó un regreso deliberado a las maquetas, las criaturas animatrónicas, los decorados tangibles, como si J. J. Abrams hubiera querido pedir perdón a los dioses del celuloide por los excesos cromáticos de la era digital previa.

Pero entonces llegó Netflix, con su promesa de «democratizar» el acceso al contenido audiovisual, y con ello su enfoque industrial del cine: producir en masa, rápido, barato y con apariencia “cinematográfica” suficiente para el espectador promedio de sofá. ¿El resultado? Una estética diseñada en laboratorio, uniforme, estéril, sin materia. Escenarios construidos enteramente en fondos verdes. Ciudades creadas por teclados, no por cámaras. Fuegos que no calientan. Cielos que no cambian.

Desde ese momento, las majors de Hollywood —necesitadas de competir en el nuevo terreno de las plataformas— comenzaron a adoptar ese modelo visual. Lo que antes se filmaba en Marruecos, Nueva Zelanda o un desierto californiano, hoy se crea en un hangar. Actores que antes corrían por calles empedradas hoy lo hacen sobre alfombras verdes, rodeados de luces LED que imitan el sol. Y se nota. Se nota en cada sombra falsa, en cada textura plástica, en cada fondo que parece renderizado a última hora por un equipo sobrecargado en Kuala Lumpur.

Basta mirar el más reciente Superman para comprobarlo. Su capa parece flotar como una sábana sin peso, sus ojos brillan como si se hubieran pintado con aerógrafo, y sus vuelos sobre Metropolis tienen menos impacto que una pantalla de videojuego de 2010. Y lo más alarmante no es la falta de realismo, sino la falta de alma. Porque el problema del nuevo CGI no es sólo técnico: es espiritual.

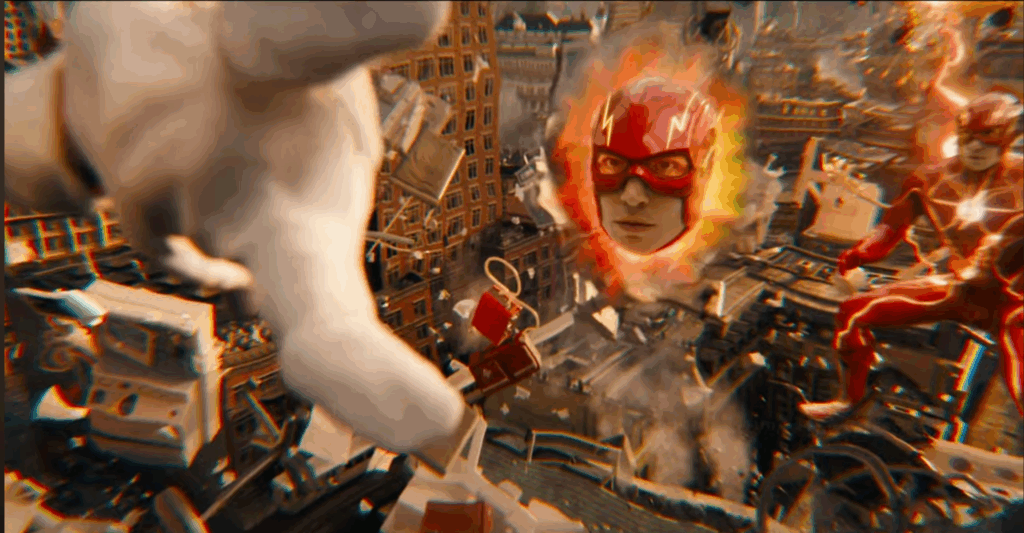

Las imágenes ya no transpiran. No hay polvo, no hay arrugas, no hay clima. Todo está pulido hasta el tedio. Las ciudades parecen renders arquitectónicos; las naves, objetos de diseño flotando en un espacio sin gravedad emocional.

Y esto no sucede por accidente. Netflix impuso un modelo de producción donde lo importante es la velocidad y la cantidad, no la calidad ni el riesgo artístico. Sus producciones —y las de quienes decidieron imitarlas— funcionan con algoritmos que predicen qué tono, qué paleta, qué duración y qué ritmo debe tener un contenido para maximizar visualizaciones. Lo visual ya no se cuida: se calcula. Y ese cálculo es, paradójicamente, lo que ha asesinado la ilusión.

Cuando una película como Transformers —con sus robots gigantes y su locura narrativa— logra parecer más real, más física y más espectacular que el actual cine de superhéroes, algo se ha torcido profundamente. Porque Michael Bay, por excesivo que sea, aún creía en el peso, en la luz del sol sobre la chapa, en el viento de una explosión auténtica. Lo mismo sucedía con Peter Jackson, con Nolan, con el primer Abrams. Todos ellos sabían que el cine es un arte de cuerpos en el espacio, no de vectores sin fricción.

Netflix, sin quererlo, nos ha acostumbrado a un cine visualmente sin carne. Ha diluido el lenguaje cinematográfico en favor de la eficiencia industrial. Y las demás compañías, asustadas por no quedarse atrás, han preferido imitar antes que resistir.

La pregunta, entonces, no es solo técnica, sino moral: ¿qué se perdió cuando decidimos que todo podía hacerse en un ordenador? ¿Y qué debemos recuperar para que el cine vuelva a tener textura, densidad, presencia?

Porque si el futuro de la imagen es el presente de Netflix —y cada vez más lo es—, entonces el cine ha dejado de ser una ventana al mundo para convertirse en una vitrina retroiluminada. Un reflejo sin cuerpo. Un sueño donde ya nadie suda. Y eso, créanme, no es cine: es una simulación sin latido.

Ejemplos del ocaso visual: cuando Netflix confundió el cine con una presentación de powerpoint animada

Desde 2018, Netflix ha lanzado una avalancha de producciones que, en lugar de celebrar el poder sensorial del cine, parecen empeñadas en sustituirlo por simulacros. Una estética donde todo es correcto pero nada conmueve, donde la imagen es nítida pero no hay profundidad, donde los colores son brillantes pero la atmósfera está muerta.

Uno de los casos más notables es Red Notice (2021), protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds. Con un presupuesto colosal, la película transcurre supuestamente en medio mundo: Roma, Rusia, Egipto, selvas, fortalezas, pasadizos subterráneos. Y sin embargo, nunca hay sensación de estar realmente en ninguno de esos lugares. Todo parece filmado en un plató de Atlanta rodeado de pantallas verdes. Los fondos digitales son planos, la iluminación no se integra con los actores, y los escenarios carecen de peso. Lo que debería ser una aventura internacional es, visualmente, un videojuego sin texturas.

Otro ejemplo alarmante es The Gray Man (2022), una película de acción dirigida por los hermanos Russo —sí, los mismos que orquestaron los grandes éxitos de Marvel como Infinity War y Endgame. A pesar de sus 200 millones de dólares de presupuesto, la película tiene un acabado visualmente anodino, con ciudades que parecen renders incompletos y persecuciones en las que los coches apenas levantan polvo. Hay momentos enteros en los que uno no sabe si está viendo cine o una cinemática de un videojuego genérico. Todo carece de rugosidad, de detalles, de imperfecciones que den realidad a la escena.

También The School for Good and Evil (2022), fantasía juvenil con estética de videoclip, padece del mismo mal: castillos, cielos, bosques, todo generado por CGI sin integración ni vida propia. Parece una sucesión de pantallas de salvapantallas, no un mundo habitable. Y lo más preocupante: estas carencias ya no son la excepción, sino la norma.

Resistencia a la nada: los autores que aún creen en la materia

A pesar del avance de la estética artificial impulsada por plataformas como Netflix, hay cineastas que se han aferrado a los elementos físicos, a lo tangible, a la materialidad del cine como arte que se construye con luz sobre cosas reales.

Christopher Nolan es uno de los más férreos defensores del cine físico. Dunkerque (2017) y Oppenheimer (2023) fueron rodadas en 70mm, con efectos especiales prácticos, localizaciones reales y mínima dependencia del CGI. Nolan filma explosiones de verdad, recrea sets gigantescos, construye mundos a escala humana, aunque cuenten historias monumentales.

Denis Villeneuve, con Dune (2021), mostró cómo se puede hacer una superproducción de ciencia ficción donde los desiertos son reales, las naves tienen textura y las sombras son sombras, no capas digitales añadidas. Su cine tiene escala, pero también tacto. La arena se siente, el viento se oye, el calor abrasa.

Guillermo del Toro también resiste con su cine artesano. La forma del agua (2017) y El callejón de las almas perdidas (2021) fueron rodadas con una sensibilidad pictórica, donde el diseño de producción es un protagonista más. No teme construir decorados completos, usar maquillaje práctico, rodar con luces atmosféricas. Del Toro no recrea mundos: los levanta con sus propias manos.

Incluso en la televisión, la primera temporada de The Mandalorian (2020), aunque dependiente de tecnología como el StageCraft, mantuvo un compromiso visual con la estética del western, con sets físicos, vestuarios reales y una fotografía que evoca los días del celuloide, no del filtro genérico de plataforma.

Epílogo: una rebelión necesaria

El cine debe ser un arte de la experiencia, no de la imitación. Y mientras Netflix y sus imitadores continúen produciendo imágenes que flotan sobre la nada, el alma del cine se alejará más de su esencia.

Aún hay tiempo. La solución no es rechazar la tecnología, sino volver a enamorarse de lo real. Volver a rodar bajo el sol, construir sets con clavos y martillos, ensuciar la lente con polvo, dejar que la lluvia empape una escena sin depender del 3D. Porque, como dijo una vez Ridley Scott, “cuando todo es digital, el ojo se aburre”. Y nosotros, espectadores, estamos hartos de mirar sin sentir.