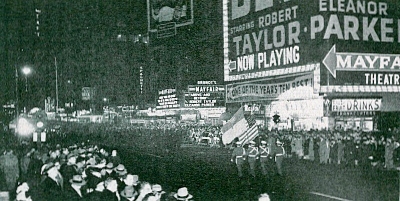

Análisis fílmico de ‘El valle de los reyes’ (1954)

Cuando en 1954 Robert Pirosh —guionista galardonado con el Oscar por Battleground (1949) y en aquel momento reconvertido en director ocasional— emprendió el rodaje de El valle de los reyes, lo hizo dentro de una tradición que Hollywood ya conocía bien: la aventura arqueológica con tintes románticos. La Metro-Goldwyn-Mayer buscaba aprovechar el magnetismo que Egipto ejercía sobre el público occidental, aún fascinado por el eco de la tumba de Tutankamón descubierta en 1922. Pero lo que podía haber sido un producto más de exotismo de estudio, terminó convirtiéndose en una rareza: un rodaje íntegro en localizaciones reales, algo que con el paso del tiempo convertiría al film en una pieza arqueológica por derecho propio.

Una producción imposible hoy

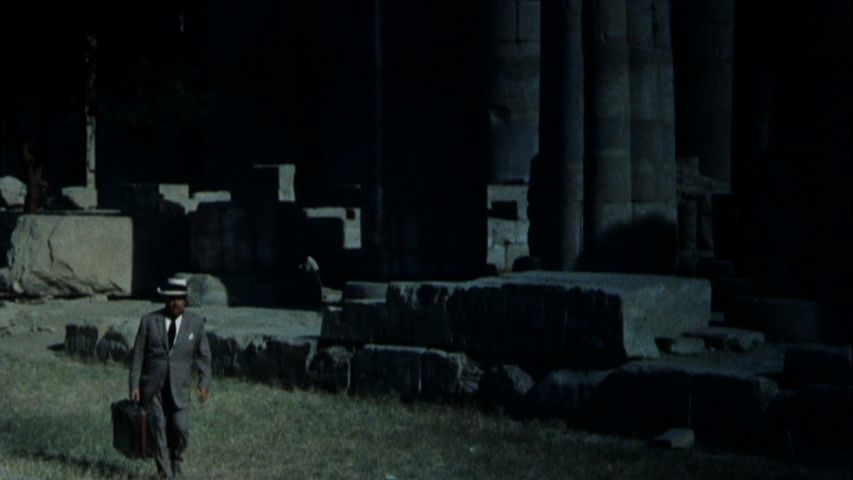

El equipo de Pirosh viajó a Egipto con un arsenal técnico que, a diferencia de los despliegues actuales, debía adaptarse a la luz abrasadora, al polvo del desierto y a la solemnidad pétrea de las ruinas. Las cámaras CinemaScope registraron no solo a los actores, sino también el calor del sol y la textura mineral de un entorno que jamás podría recrearse en decorados. El Cairo, Luxor, Fayún, el canal de Suez, el desierto occidental y las pirámides de Giza se convirtieron en escenarios vivos que acompañaban a la narración. El espectador contemporáneo, acostumbrado al artificio digital, se encuentra aquí con la vibración real de un Egipto previo a la masificación turística: templos abiertos al rodaje, paisajes aún vírgenes de carreteras modernas y un aire de hallazgo que convierte cada plano en documento.

Una proto-aventura arqueológica

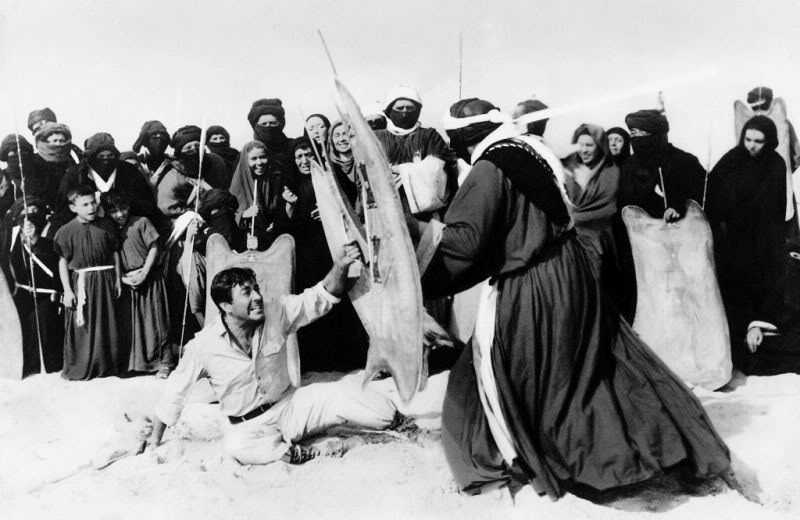

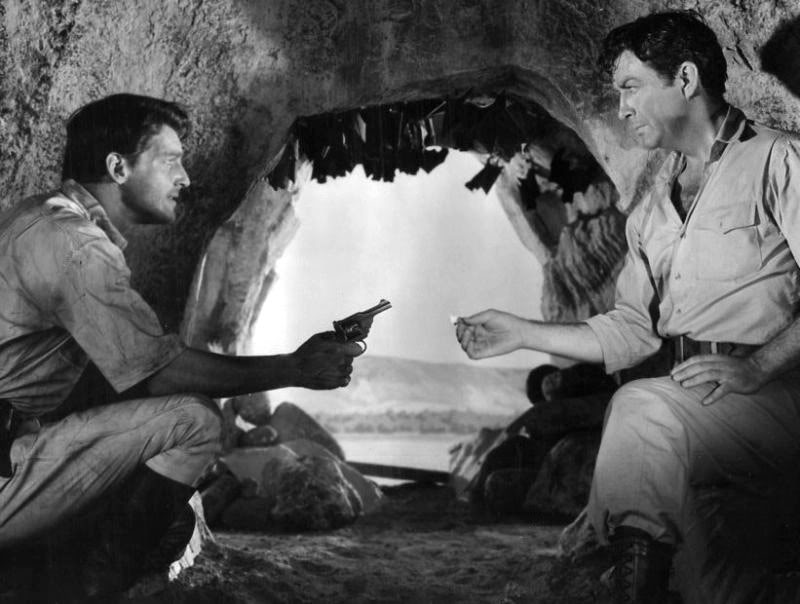

La trama gira en torno a la búsqueda de la tumba perdida de un faraón, pero su interés dramático no reside tanto en la intriga como en la presencia física de la geografía egipcia. Si años después Spielberg y Lucas inyectarían ritmo frenético y humor a la arqueología fílmica con Indiana Jones, aquí se percibe un espíritu más contenido: los duelos verbales son largos, los desplazamientos por el desierto se sienten pesados, los momentos de acción carecen del vértigo que marcaría las aventuras posteriores. Visto desde hoy, el tempo puede resultar torpe, incluso ceremonioso; pero precisamente esa cadencia otorga a la película una liturgia visual, como si el propio Egipto impusiera su ritmo eterno frente a la impaciencia narrativa del Hollywood actual.

Los intérpretes como guías turísticos del mito

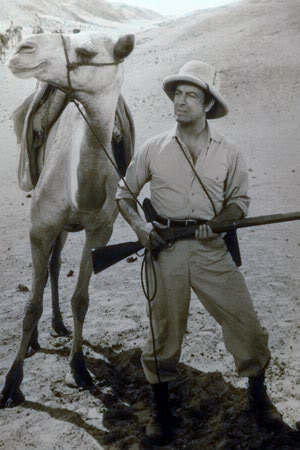

Robert Taylor, estrella de la MGM, encarna al héroe arqueólogo con esa mezcla de porte clásico y rigidez que caracterizaba a las grandes figuras de los años cuarenta y cincuenta. Eleanor Parker aporta el contrapunto romántico, encarnando una sensualidad contenida que dialoga con la monumentalidad de las ruinas más que con su partenaire masculino. Ambos funcionan más como vehículos para que el espectador recorra templos y desiertos que como personajes de carne y hueso: su misión es introducirnos en un Egipto real, no en un melodrama psicológico.

El Egipto tangible como protagonista

En El valle de los reyes no hay cartón ni matte paintings: hay polvo levantándose sobre caravanas de camellos, hay columnas gigantescas que proyectan su sombra sobre actores diminutos, hay ríos que fluyen con la misma majestuosidad que en los papiros antiguos. La luz natural no solo ilumina, sino que quema, haciendo sudar a personajes y espectadores por igual. Cada plano respira esa verdad física que convierte la película en un documento visual irrepetible.

Una joya menor en lo narrativo, mayor en lo arqueológico

El paso del tiempo ha dejado claro que El valle de los reyes no puede figurar entre los clásicos del cine de aventuras, ni tampoco entre los títulos que marcaron el rumbo del género. Su guion es convencional, su acción resulta pobre comparada con el frenesí moderno, y su desarrollo narrativo carece de la inventiva que años después catapultaría a Indiana Jones. Sin embargo, su singularidad radica en lo que ningún otro film podrá ofrecer: un viaje real al corazón del Egipto faraónico, filmado cuando aún era posible rodar en templos y pirámides sin mediaciones tecnológicas.

Hoy la cinta se contempla casi como una cápsula del tiempo: un eslabón perdido que conecta la solemnidad clásica con la exuberancia pulp que vendría después. Para el amante de la egiptología, para el espectador que persigue la autenticidad de la luz y la piedra, El valle de los reyes es un tesoro incalculable. Una obra modesta en su narrativa, pero gigantesca en su poder documental, que nos recuerda que hubo un tiempo en el que Hollywood no recreaba el mundo antiguo: lo filmaba.

La huella en Indiana Jones: ecos de un Egipto filmado

Cuando George Lucas y Steven Spielberg concibieron a Indiana Jones a finales de los años setenta, lo hicieron como un homenaje a los seriales de aventuras de los años treinta y cuarenta, pero también bebieron de películas previas que habían explorado la arqueología desde la ficción. Entre ellas, El valle de los reyes se erige como una referencia ineludible, aunque pocas veces citada de forma explícita.

La arqueología como aventura

En el film de Robert Pirosh ya aparece la idea de que la arqueología no es solo un estudio académico, sino un viaje físico, plagado de peligros y descubrimientos. El héroe de Robert Taylor anticipa, en su hieratismo de galán clásico, al arqueólogo de sombrero y látigo: ambos se mueven entre templos, arenas y tumbas, ambos se enfrentan a rivales que buscan tesoros por ambición más que por ciencia, y ambos entienden que las ruinas son un tablero de juego donde se disputan pasiones humanas.

Los templos como escenarios narrativos

Una de las constantes de la saga de Indiana Jones es la arquitectura antigua convertida en escenario dramático: trampas, corredores, cámaras secretas que parecen diseñadas para narrar con piedra. En El valle de los reyes, aunque sin mecanismos ni efectos espectaculares, ya vemos tumbas y corredores como lugares de tensión narrativa: el mero hecho de penetrar en un templo, con antorchas que iluminan jeroglíficos reales, es suficiente para generar atmósfera de misterio. Esa utilización de la arquitectura como personaje es una de las herencias más palpables.

El desierto como espacio épico

Las caravanas de camellos, las tormentas de arena, los paisajes interminables de roca y polvo: todo esto ya está en Pirosh y se repetirá después en En busca del arca perdida. Spielberg reinterpretará el desierto como espacio de acción trepidante, pero el imaginario inicial —el héroe recortado contra las dunas, el calor sofocante como adversario invisible— proviene de films como este.

El enfrentamiento entre ciencia y codicia

En la película de 1954, como en Indiana Jones y la última cruzada o El arca perdida, el héroe no lucha solo contra el tiempo y los enigmas del pasado, sino también contra antagonistas que buscan las reliquias sagradas para su beneficio personal. Esa tensión entre el descubrimiento científico y la explotación mercantil o militar ya se articula en El valle de los reyes, aunque con menor contundencia narrativa.

Un tono aún solemne frente al pulp

Si hay algo que distingue al film de Pirosh de la saga de Lucas y Spielberg es el tono: El valle de los reyes mantiene una gravedad clásica, heredera del melodrama romántico y del cine histórico de la MGM. Indiana Jones, en cambio, despoja al mito de solemnidad y lo viste de pulp, de humor y de ritmo endiablado. Pero ahí reside precisamente la paradoja: la solemnidad egipcia de 1954 fue el terreno fértil sobre el que germinaría la ligereza pulp de los ochenta.

Un eslabón olvidado

De este modo, El valle de los reyes puede entenderse como un eslabón intermedio entre el exotismo de Las minas del rey Salomón (1950) y la modernidad frenética de Indiana Jones. Su importancia no está tanto en lo que inventó, sino en lo que preservó: la convicción de que la aventura arqueológica debía rodarse en contacto con la tierra real, con piedras que pesan y desiertos que queman. Spielberg y Lucas recogerían esa convicción, aunque desde la fantasía, para darle nueva vida a un género que aún hoy sigue bebiendo de estas fuentes.

Epílogo: el celuloide como tumba sagrada

Contemplar hoy El valle de los reyes es algo más que ver una película: es abrir un cofre olvidado en la arena, una cápsula de tiempo donde el celuloide se convierte en tumba sagrada. Allí donde los turistas de hoy apenas pueden rozar con la vista las piedras milenarias, Pirosh y su equipo las filmaron con la reverencia de un arqueólogo y la obstinación de un explorador.

La cámara acaricia columnas que llevan miles de años en pie, capta la respiración del desierto y guarda para siempre la textura irrepetible de un Egipto real, tangible, que el cine digital ya no puede sino simular. Hay polvo que se levanta en caravanas de camellos, hay sol que hiere con su brillo y hay piedra que no entiende de artificios: es materia auténtica, puesta al servicio de la ficción.

Quizás por eso la película emociona más allá de su guion y de su ritmo anacrónico: porque lo que vemos no es solo un relato de aventuras, sino un testimonio arqueológico del cine mismo, una prueba de que hubo un tiempo en que la industria hollywoodense se atrevía a pisar los templos del mundo antiguo y a grabar su eco con la humildad de quien sabe que filma lo irrepetible.

En esas imágenes, Steven Spielberg y George Lucas encontraron semillas para su arqueólogo inmortal; pero para nosotros, espectadores del presente, queda sobre todo la certeza de que El valle de los reyes es un viaje sin réplica, un viaje donde la piedra y la luz no son píxeles ni cartón, sino verdad tallada en fotogramas. Una joya menor del cine de aventuras, sí, pero también un sarcófago luminoso donde se conserva intacta la memoria del Egipto eterno.