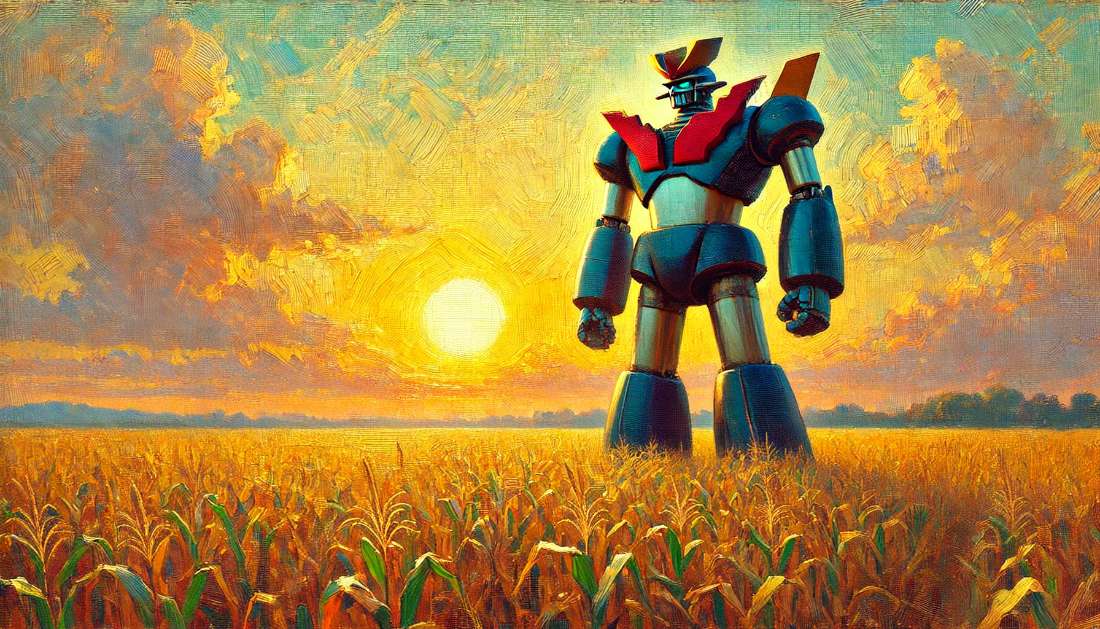

Brotando del fulgor televisivo como un titán mitológico, Mazinger Z emergía de las profundidades de una piscina secreta con la solemnidad de un coloso nacido de fuego y acero. En aquel tiempo, cuando la democracia española daba sus primeros pasos inseguros, los niños de la Transición encontraban en la vibrante cabecera de la serie un pórtico hacia lo extraordinario. Era un instante sagrado, un relámpago de emoción que recorría cada hogar donde aún persistía la bruma de la incertidumbre y el cambio.

El azul eléctrico, el rojo incandescente y el negro absoluto de Mazinger pintaban en la retina de los pequeños una sinfonía cromática que estallaba con la fuerza de un sol naciente. Luego, la voz engolada del cantante, casi un pregón heroico, anunciaba con solemnidad el advenimiento del gigante, su lucha contra el terror y la maldad. Las primeras notas de la melodía, con sus trompetas vibrantes y su cadencia marcial, pulsaban los corazones infantiles como si se tratara de un juramento épico, un ritual de iniciación donde el bien y el mal se dibujaban con la claridad de un amanecer recién descubierto.

Para aquellos niños que crecían entre sueños de modernidad y ecos de un pasado aún palpitante, Mazinger Z no era solo una serie: era una revelación. Cada sábado a media tarde, cuando el mundo cotidiano se difuminaba y la pantalla parpadeaba con promesas de gestas imposibles, un ejército de pequeños espectadores se rendía a la fascinación de un robot que, en su inconmensurable poder, no solo combatía enemigos mecánicos, sino que encarnaba la posibilidad de lo grandioso, de lo infinito.

Mazinger Z: el gigante de acero que marcó a una generación

En la tarde del 4 de marzo de 1978, a las 15:30 horas, se desató un fenómeno que cambiaría para siempre la infancia de toda una generación en España. Ese día, en las pantallas de televisión, emergió de una piscina un coloso de metal con los colores del heroísmo: azul profundo, negro imponente y rojo ardiente. En un instante, las casas de millones de niños se llenaron de un estruendo metálico que anunciaría el inicio de una leyenda: Mazinger Z.

Durante meses, cada sábado se convirtió en una liturgia donde la realidad cedía paso al asombro, a la fuerza titánica de un robot que encarnaba la lucha entre el bien y el mal. Para los niños que aguardaban impacientes la llegada del fin de semana, Mazinger Z no era solo un personaje de animación, sino un titán que trascendía la pantalla, un guardián en la batalla contra las fuerzas del Doctor Infierno y sus brutos mecánicos. Cada episodio era un capítulo de un evangelio metálico, donde la tecnología se convertía en una metáfora de la lucha por la justicia.

La estética de la serie, con sus colores planos y su trazo firme, imponía una iconografía inolvidable. Mazinger Z no era solo un robot; era la materialización de un sueño tecnificado. Su presencia era un espectáculo visual, una primavera cromática que contrastaba con el gris de los televisores en blanco y negro en muchos hogares de la época. Para los más afortunados, aquellos que podían verlo en color, el impacto era aún más fulgurante: el azul de su cuerpo irradiaba fiereza, el rojo de sus alas evocaba el ardor del combate y el negro de su estructura le confería la majestuosidad de un guerrero invencible.

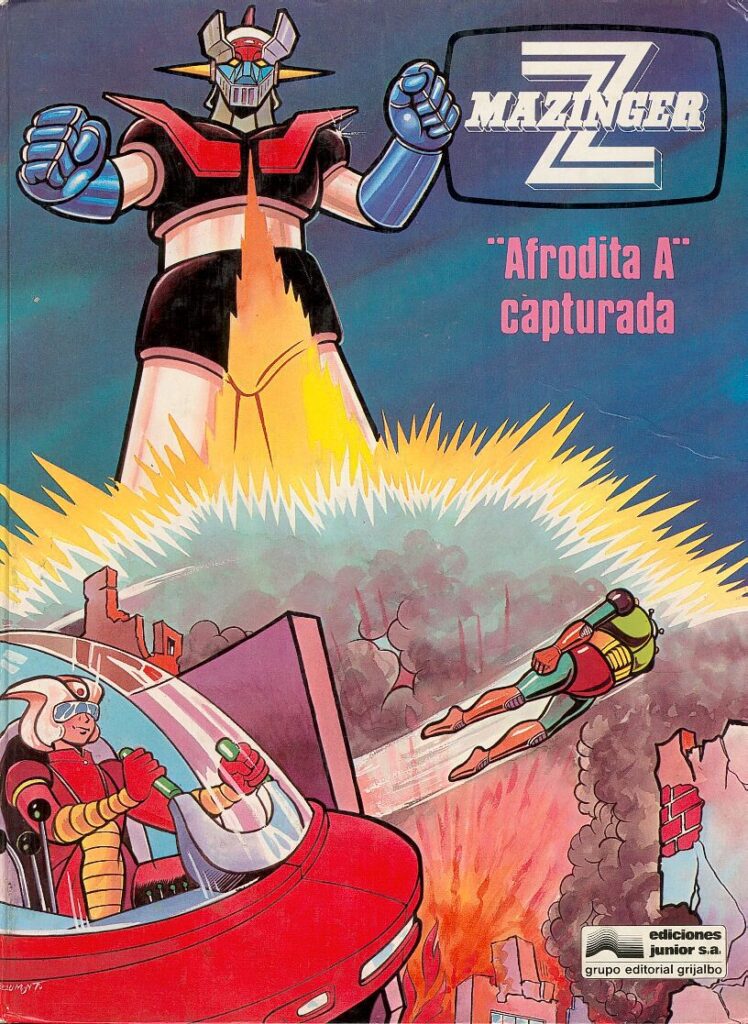

Pero Mazinger Z no solo se quedó en la televisión. Se expandió como una fuerza imparable en la cultura infantil de finales de los setenta: los cómics de tapa dura de la editorial Grijalbo, auténticos tesoros que reforzaban la mitología de la serie, los cromos que convertían los patios de colegio en arenas de trueque y los juguetes que, con sus rudimentarios mecanismos, otorgaban a los niños la posibilidad de revivir las gestas del robot gigante en sus propias manos.

Sin embargo, la irrupción de Mazinger Z no estuvo exenta de controversia. Frente al entusiasmo de los niños, se alzó la suspicacia de muchos adultos. La serie, con sus espectaculares batallas y su apoteosis de destrucción, fue vista por algunos como un espectáculo violento y desmesurado. Cartas a los periódicos, debates en las tertulias y análisis pedagógicos ponían en tela de juicio la influencia de Mazinger en la infancia. En un país que todavía ajustaba las costuras de la Transición, la televisión pública, presionada por estos sectores, tomó una decisión abrupta: la cancelación prematura de la serie. Solo 27 episodios de los 33 adquiridos fueron emitidos, dejando a millones de niños con la historia inconclusa, un vacío que jamás fue llenado del todo.

Pero lo que la televisión cortó, la memoria lo perpetuó. Mazinger Z no solo sobrevivió en el recuerdo, sino que se convirtió en una pieza fundamental del imaginario colectivo de una generación. Su legado se prolongó a través del coleccionismo, las reediciones y, sobre todo, en el espíritu de aquellos que crecieron con la imagen de un gigante metálico luchando contra el mal. Incluso hoy, más de cuarenta años después, la presencia de Mazinger Z sigue resonando en la cultura popular. Su estatua en la urbanización Más de Plata, en Tarragona, erigida en 1979, es un testimonio tangible de la huella imborrable que dejó en España.

Mazinger Z no fue solo una serie de animación. Fue un ritual de iniciación a la imaginación, un símbolo de valentía y poder que, en un tiempo en que el mundo era más pequeño y las posibilidades más limitadas, ofreció a los niños un héroe inquebrantable. Como diría su creador, Go Nagai: «Mazinger pertenece a los sueños de los niños». Y en esos sueños, aún hoy, su sombra de acero sigue en pie, inamovible, como el coloso que nunca dejó de ser.