Hay años en los que un actor deja de ser intérprete para convertirse en mito, en figura que concentra el pulso de una época y lo trasciende. Para Willem Dafoe ese año fue 1988. No había cumplido aún los cuarenta y ya había atravesado la jungla de Platoon; pero en ese nuevo ciclo, con Saigon, Arde Mississippi y La última tentación de Cristo, reveló al mundo la amplitud de un talento que no conocía fronteras.

Lo extraordinario de aquel momento no es solo la versatilidad de los papeles, sino la manera en que Dafoe los habita. En Saigon camina entre el humo y el sudor como un policía sin patria, endurecido, con la mirada fija en la podredumbre. Allí no hay artificio ni carisma prefabricado: solo un hombre cuya expresión cortante sugiere más pasado del que el guion llega a contar. En Arde Mississippi es el reverso: un agente íntegro, firme, sin sombras, que sostiene su fe en la justicia con una calma que contrasta con la violencia que le rodea. Y en La última tentación de Cristo rompe todos los moldes: no es el Cristo distante de las estampas, sino uno de carne febril, desgarrado por la duda, tembloroso en su humanidad. En esas tres interpretaciones, tan dispares, late el mismo misterio: la capacidad de Dafoe de tensar el alma hasta el límite y ofrecerla en estado puro.

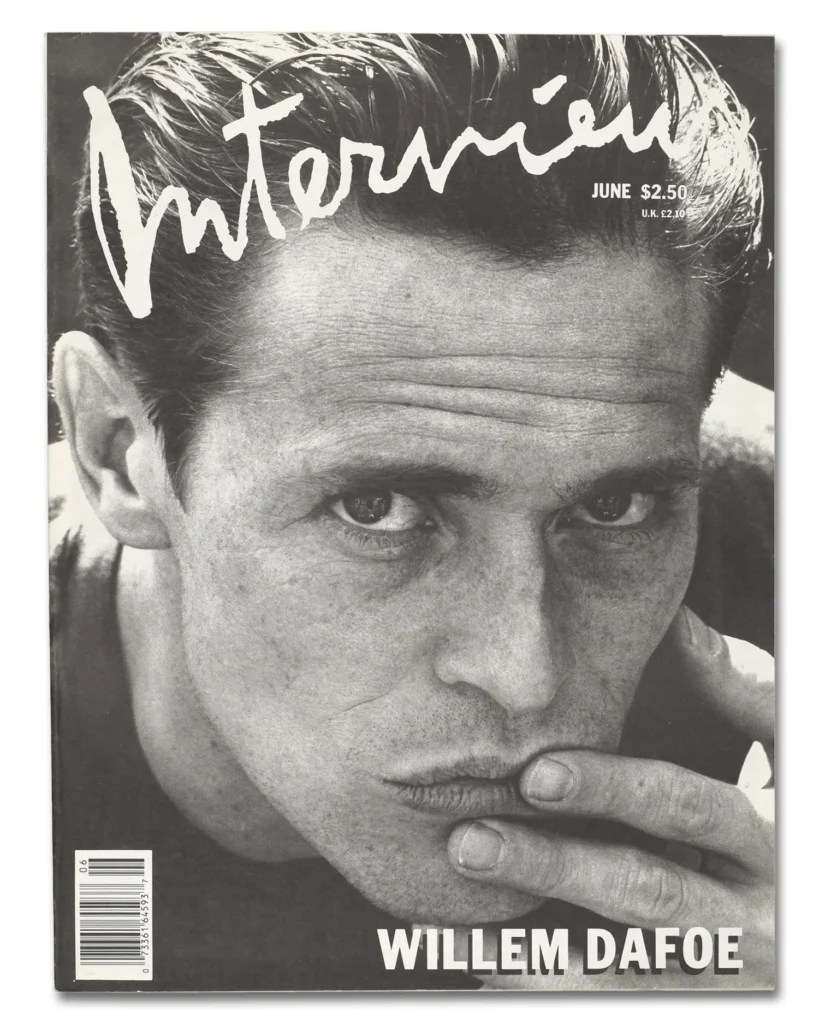

El físico de Dafoe —ese rostro afilado, de ángulos imposibles, de sonrisa oblicua y mirada que parece iluminar y devorar al mismo tiempo— no pertenece al canon de Hollywood. No es bello en términos convencionales; es magnético, extraño, animal. Su cuerpo enjuto, casi ascético, se adapta como arcilla al héroe, al mártir, al policía o al visionario. Y es ahí, en esa rareza, donde reside su fuerza: Dafoe no se parecía a nadie, y esa diferencia lo convirtió en imprescindible.

El año 1988 lo situó en el centro de la conversación cinematográfica, no tanto por premios —que aún se resistían—, sino por el eco que sus trabajos despertaron en la crítica y en el público. Mientras unos veían en él un rostro incómodo, demasiado intenso para el star system de la época, otros intuyeron la llegada de un actor capaz de romper la frontera entre cine de autor y cine de género. Y tenían razón: en él convivía la densidad de un actor europeo con la potencia física del cine americano.

Con la perspectiva del tiempo, lo que se revela en aquel año es un retrato de Dafoe como espíritu indomable. Mientras otras estrellas brillaban por su sonrisa perfecta o sus cuerpos cincelados, Dafoe ofrecía otra cosa: verdad, entrega, peligro. Cada gesto suyo parecía un acto de fe en el cine como territorio donde lo humano podía mostrarse en toda su fragilidad y su furia.

Hoy, cuando repasamos su carrera, comprendemos que 1988 no fue un accidente sino un estallido: el año en que Willem Dafoe dejó de ser un actor prometedor para transformarse en un rostro inevitable del cine contemporáneo. Ese año, su mirada se volvió destino, y el cine ganó un intérprete que no teme ser humano hasta la herida.

Willem Dafoe en 1988: anatomía de un rostro indomable

El cuerpo como territorio

El cine de los ochenta estaba poblado de cuerpos. Músculos aceitados, torsos heroicos, mandíbulas cinceladas: era la década del exceso físico, de Stallone y Schwarzenegger, de héroes que parecían estatuas antes que hombres. Y sin embargo, en 1988, Willem Dafoe se alzó como un cuerpo distinto: enjuto, nervioso, fibroso, con la fragilidad de un asceta y la tensión de un animal en guardia. En Saigon se mueve con la sequedad de un detective endurecido; en Arde Mississippi, con la rectitud erguida del hombre que representa la ley; en La última tentación de Cristo, con la vibración febril de un cuerpo al borde del sacrificio. Su físico no era un ornamento, sino un campo de batalla donde se inscribían los conflictos de cada personaje.

El rostro y la mirada

Hay actores que poseen belleza; otros, magnetismo. Dafoe pertenece a esa estirpe rara que convierte la imperfección en un arma. Su rostro, de ángulos imposibles, parecía tallado por un escultor que quisiera desmentir las proporciones clásicas. Pero lo que atrapaba no era la geometría, sino la mirada: esos ojos claros, acerados, capaces de oscilar entre la ternura y la amenaza en un parpadeo. En Saigon, la mirada era un cuchillo; en Arde Mississippi, un faro moral; en La última tentación, una herida abierta hacia lo divino. Dafoe no actuaba con palabras, sino con pupilas.

La voz como resonancia

La voz de Dafoe, grave y cortante, no busca la musicalidad sino la fisura. En 1988 aún no era reconocida como uno de sus mayores atributos, pero ya se intuía en cada línea un ritmo que no imitaba a nadie. Su manera de modular frases cargaba las escenas de un pulso interior, como si cada palabra arrastrara una vida entera. Scorsese lo comprendió en La última tentación de Cristo: su Cristo habla con la cadencia del hombre que duda, y esa duda se escucha antes que se ve.

Los personajes como espejos

El año 1988 es un tríptico que explica la amplitud de Willem Dafoe:

- En Saigon, es el policía desencantado que carga con el peso de la guerra como un telón de fondo inevitable. Un personaje duro, casi nihilista, que refleja la descomposición moral del final de los ochenta.

- En Arde Mississippi, encarna la rectitud y la ética, un agente del FBI idealista que cree en la justicia. Es la encarnación del orden frente al caos, un rostro limpio en medio de la podredumbre racial.

- En La última tentación de Cristo, finalmente, se atreve con lo imposible: dar carne y nerviosidad a un Jesús humano, contradictorio, lleno de dudas y deseos. Aquí el actor deja de interpretar para transformarse en pura entrega, en un instrumento de revelación.

Tres papeles, tres mundos distintos, y un mismo hilo conductor: la intensidad sin concesiones.

El mito en gestación

La crítica de la época osciló entre la fascinación y la incomodidad. No era fácil encajar a Dafoe en el panteón de estrellas: demasiado raro para el galán, demasiado intenso para el secundario, demasiado valiente para el conformismo. Pero ya se intuía que aquel rostro estaba llamado a perdurar. Las nominaciones, los premios y el reconocimiento masivo vendrían después; lo importante de 1988 fue la certeza de que Dafoe no buscaba ser estrella, sino intérprete absoluto.

Nostalgia de un instante único

Hoy, con la perspectiva del tiempo, ese año aparece como un fulgor irrepetible. Dafoe no solo protagonizó tres películas clave: encarnó tres registros que demostraron que podía habitar cualquier universo sin perder identidad. 1988 es el año en que el cine descubrió que aquel actor de mirada febril no sería una promesa pasajera, sino un rostro destinado a convertirse en mito.

Willem Dafoe en 1988 no fue solo un intérprete: fue un cuerpo en tensión, una mirada indomable, una voz quebrada, un rostro extraño convertido en destino. Fue, en suma, el recordatorio de que el cine no necesita estrellas perfectas, sino actores que ardan en pantalla hasta iluminar lo humano en toda su fragilidad.

Epílogo: la llama que no se apaga

En 1988, Willem Dafoe no actuaba: ardía. Su cuerpo era una antorcha consumida por tres fuegos distintos —el humo turbio de Saigon, la justicia ardiente de Arde Mississippi, la llama espiritual de La última tentación de Cristo. Cada película era un altar, y en cada una de ellas Dafoe se ofrecía entero, sin reservas, como si supiera que el cine no perdona la tibieza.

Su rostro, tan ajeno al canon de Hollywood, se volvió un icono secreto: la cara de un actor que no quería seducir, sino conmover; que no buscaba brillar, sino desgarrar. Su mirada, esa grieta luminosa entre el hielo y el fuego, parecía contener todas las preguntas que el cine aún debía hacerse.

Hoy, al volver la vista atrás, comprendemos que aquel 1988 fue menos un año que un instante revelador: el nacimiento del mito. No el mito de la estrella perfecta, sino el de un intérprete único, capaz de hacer del cine un espejo donde lo humano se muestra en carne viva.

Y así, cada vez que recordamos a Dafoe en ese año de plenitud, sentimos que no estamos ante películas, sino ante huellas: la prueba de que hay actores que no pasan por la pantalla, sino que la incendian para siempre.