El legado salvaje de Depredador: Una bestia que sobrevive, pero no se repite

Con la inminente llegada de Predator: Asesino de Asesinos a Disney+ este 6 de junio y el anunciado estreno de Badlands el próximo 7 de noviembre, el universo del Depredador se agita de nuevo, como una criatura herida pero aún capaz de acechar en la espesura. Su leyenda, sin embargo, arrastra un destino desigual: cada intento de resurrección parece condenado a caminar bajo la sombra titánica de su origen, aquel irrepetible año de 1987 en el que John McTiernan, cineasta de precisión quirúrgica y mirada balística, elevó lo que parecía un filme de acción de testosterona rutinaria a la categoría de rito mitológico.

Porque si algo debe afirmarse con rigor —y casi con dolor— es que Depredador jamás ha vuelto a ser tan puro, tan brutal y tan lleno de misterio como en su génesis. Y no por falta de intentos ni de presupuestos. Las razones de este desencanto son dos y son esenciales: primero, la ausencia de McTiernan, cuyo pulso visual y dominio del espacio cinematográfico eran capaces de convertir la selva en una jaula de acero invisible. Segundo, y aún más crucial, es que nadie ha comprendido —o no ha querido comprender— que la auténtica fuerza de aquella obra inaugural no residía tanto en la criatura cazadora como en el grupo humano al que desmembraba.

Ese comando de rescate, compacto como un cuerpo mitológico, compuesto por guerreros hiperbólicos que parecían esculpidos en bronce narrativo —Dutch, Dillon, Blain, Mac—, era el verdadero corazón de la película. El Depredador sólo adquiría sentido porque se enfrentaba a ellos, a su fiereza, a su hermandad viril, a su poder combativo casi sacro. Quitarle eso a la saga fue quitarle el alma.

Una criatura nacida en la jungla… y en la estética mineral de los años ochenta

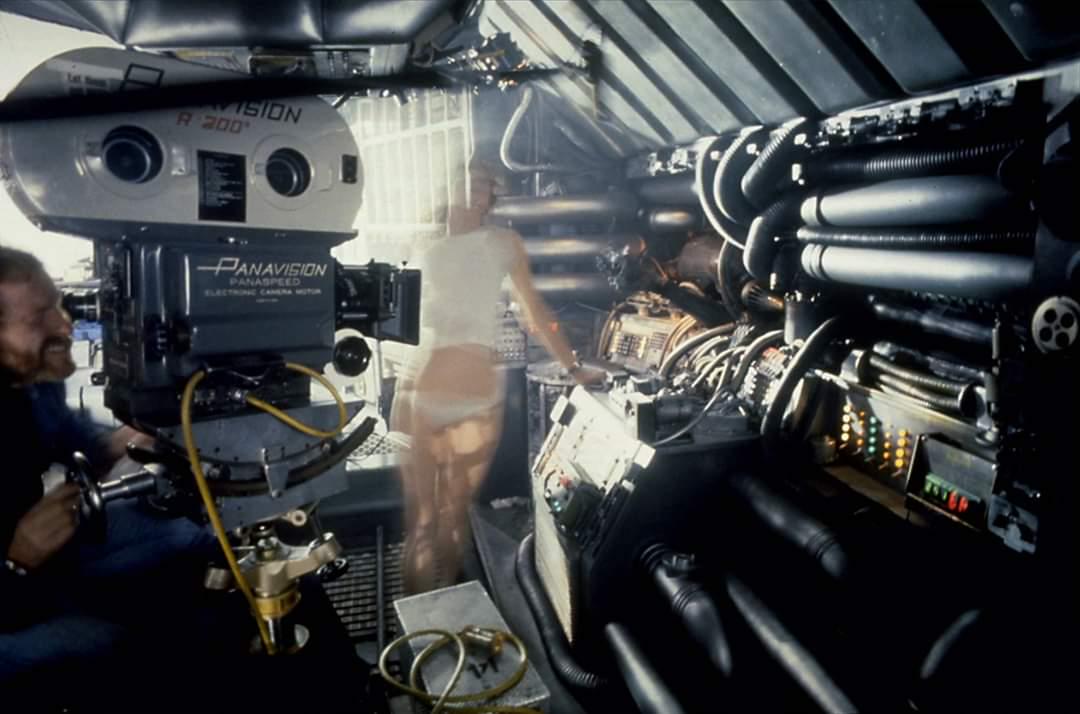

La jungla no era sólo un escenario: era un espejo de la interioridad bestial del hombre. La película de McTiernan ofrecía una tensión pura, de instinto y sudor, donde lo desconocido no era una amenaza abstracta, sino una fuerza invisible que mutilaba el orgullo humano. La figura del Depredador, creada por el genio biomecánico de Stan Winston, encarnaba el reverso tecnológico del cazador primitivo. Pero el alma narrativa era otra: el sacrificio progresivo de los miembros del escuadrón, uno a uno, hasta el combate ritual final entre Dutch y la criatura. Un descenso al mito.

Las secuelas: una cacería sin brújula

A partir de ahí, la franquicia entró en un ciclo perpetuo de imitaciones cada vez más desconectadas de su esencia. Predator 2 trasladó la caza a la urbe corrupta de Los Ángeles, en un gesto valiente pero desnaturalizador. Otras entregas, como Alien vs Predator o Requiem, sucumbieron a la estética del videojuego y al guion de servilleta. Predators (2010), aunque digna, trató de recuperar el espíritu original trasladando la acción a otro planeta, pero olvidando que lo que hacía temible a la criatura no era su entorno, sino el aura invulnerable de los humanos a los que enfrentaba.

En 2018, Shane Black —quien había formado parte del reparto original— regresó a la saga con The Predator, un intento de mezcla entre autoparodia y ciencia ficción que terminó por perderse en una espiral de bromas, niños con poderes y superdepredadores sin alma. La seriedad épica había muerto.

La Presa: una excepción luminosa

En 2022, sin embargo, La Presa (Prey) ofreció un respiro inesperado. Ambientada en el siglo XVIII entre los comanches, la cinta dirigida por Dan Trachtenberg apostó por el silencio, la naturaleza y la mirada femenina como vectores de tensión. Naru, la joven protagonista, se enfrentaba al Depredador con astucia, sin perder el respeto por la tierra ni por su gente. Fue un filme sobrio, estilizado, que devolvía al monstruo su dignidad cinematográfica. Pero incluso allí, aunque brillante, seguía faltando algo: la épica coral del escuadrón, esa presencia múltiple y masculina que daba al filme original la textura de una tragedia griega en clave de plomo.

Lo que viene: antologías, experimentos y esperanzas

La nueva animación antológica Asesino de Asesinos promete un despliegue visual en distintos periodos históricos: vikingos, samuráis, pilotos. Un Depredador que muta con la Historia. Y Badlands, con su argumento de alianza improbable entre un joven depredador y una humana en un planeta lejano, parece apostar por una introspección afectiva y una poética de la diferencia.

Pero cabe preguntarse: ¿no son estas apuestas síntomas de una saga que ha perdido su centro de gravedad? ¿De un universo que busca reinventarse sin haber comprendido qué lo hacía único?

Un monstruo que sobrevive, pero que ya no desafía

El Depredador, como icono, aún fascina. Su estética, su código de honor, su modo de mirar y elegir al enemigo lo mantienen en el panteón de las grandes criaturas del cine moderno. Pero el verdadero combate ya no ocurre en pantalla: ocurre en la memoria. Y allí, siempre ganará Depredador (1987), porque fue la única vez que el monstruo cazó algo digno, algo legendario. No a víctimas, sino a guerreros.

Hoy, el alienígena sigue cazando. Pero lo hace solo. Porque su mejor presa —ese equipo de soldados que parecía arrancado de una mitología de pólvora y acero— se fue con McTiernan. Y con ellos, se fue el alma del mito.