Hubo un verano, allá por 1982, en el que las salas de cine se iluminaron con un fulgor que parecía venir de otro mundo. Tron, dirigida por Steven Lisberger, no fue simplemente una película, sino un portal a un territorio que hasta entonces nadie había osado explorar: el universo digital convertido en mito, la informática hecha carne de neón y geometría sagrada. Para una generación que aún paladeaba el zumbido de los primeros videojuegos, aquello fue como mirar a los ojos de una deidad recién nacida.

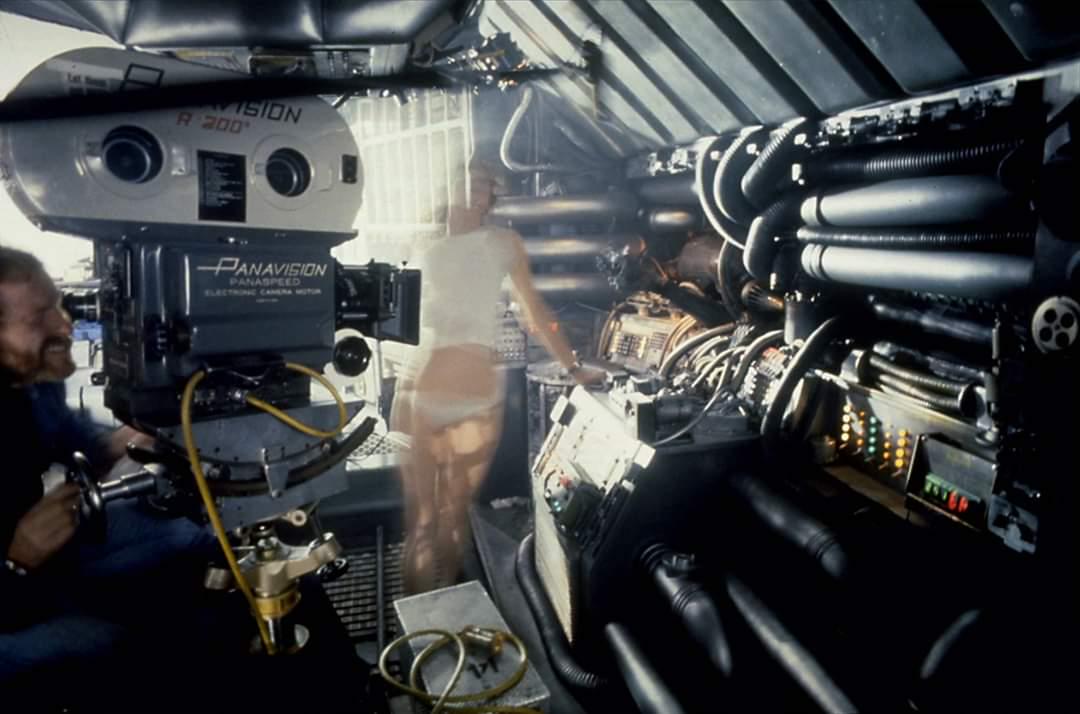

En su momento, Tron significó una ruptura. Disney, todavía anclada en la tradición de la animación y el cuento de hadas, se atrevía a tender un puente hacia el porvenir tecnológico. No era casual: el inicio de los ochenta estaba impregnado por los salones recreativos, el rugir de los procesadores y la promesa de que las máquinas serían parte de nuestro destino. Lisberger convirtió esa intuición en una odisea audiovisual que mezclaba aventura clásica, fábula mística y estética electrónica.

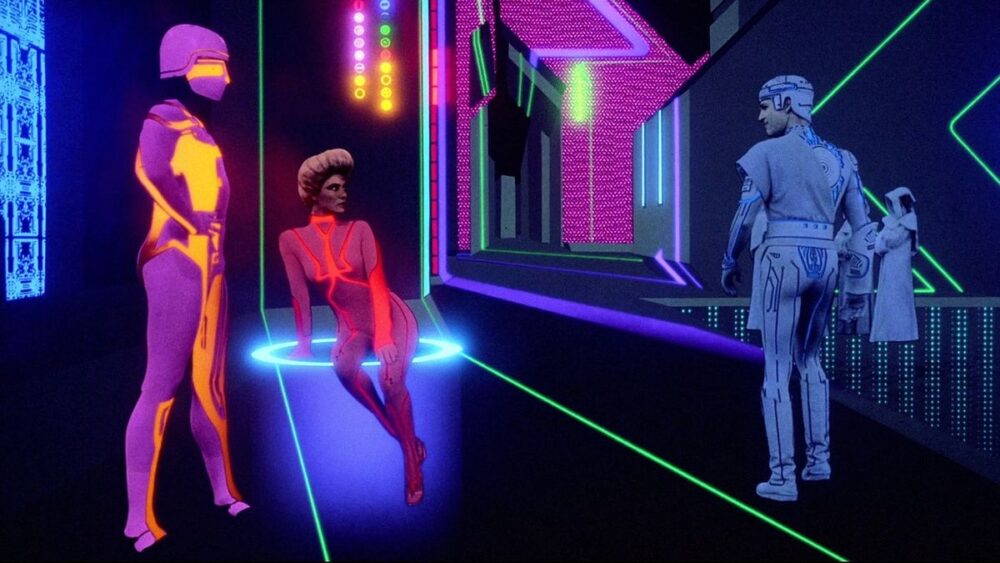

Visualmente, Tron fue un salto al vacío. Ningún film anterior había osado sumergirse tanto en el lenguaje primitivo de los ordenadores. La película no se limitaba a usar efectos: los erigía como su propia gramática. Los paisajes del ciberespacio —con sus corredores de líneas de luz, sus motocicletas trazando estelas infinitas, sus torres cristalinas que parecían órganos de una catedral futurista— aún hoy provocan un estremecimiento. Había en esa artificialidad un candor poético: la imperfección del renderizado inicial se convertía en textura, en aura, en testimonio de un amanecer digital.

En su tiempo, muchos no lo entendieron. La crítica la recibió con frialdad, incapaz de intuir que aquellos polígonos incipientes contenían un lenguaje que el cine abrazaría con vehemencia años después. Pero los espectadores jóvenes, los que llevaban monedas en los bolsillos para los arcade, reconocieron en Tron un espejo de sus obsesiones. Fue culto antes de ser clásico, reliquia antes de ser comprendida.

Hoy, más de cuatro décadas después, Tron perdura como una obra liminal, un umbral entre la fantasía analógica y la digital. Vista en la era de los efectos hiperrealistas, mantiene intacta su fascinación precisamente porque no busca el realismo: su estética, más cercana a un grabado luminoso que a una simulación, le otorga una intemporalidad inesperada. Mientras muchas superproducciones digitales envejecen con rapidez, Tron sobrevive como lo hacen los vitrales medievales: con un resplandor que no se apaga, con la fragilidad que deviene en belleza eterna.

¿Qué significa hoy? Quizá el recordatorio de que el futuro nunca es lo que pensamos. Que cada pixel, cada línea de luz que se dibujaba en esa pantalla, era un rezo por un porvenir tecnológico cargado de utopía, antes de que internet se convirtiera en un mercado y los mundos virtuales en mercancía. Tron es nostalgia, pero también advertencia: nos recuerda que alguna vez soñamos con los circuitos como templos, con los programas como héroes y con la tecnología como poesía.

Al volver a verla, el espectador no se encuentra solo con una película: se encuentra con una promesa. Una promesa azul, radiante, aún suspendida en el aire de la memoria.