Cartografía del delirio: la selva como mapa de la locura en el cine

En la vasta tradición del cine selvático, existe una veta singular, de raigambre profundamente filosófica y visualmente abismal: la de aquellas obras en las que la selva no es mero decorado ni telón exótico, sino catalizador y espejo de la disolución del yo. En estas películas, el follaje no encuadra al personaje; lo engulle. La jungla deja de ser un lugar para convertirse en una fuerza, una presencia que somete, devora y revela.

Películas como Apocalypse now (1979), Fitzcarraldo (1982), Z, la ciudad perdida (2016) y Monos (2019) se articulan desde esa tensión entre lo humano y lo natural, donde la selva emerge como un mapa topográfico del delirio, una geografía que refleja y exacerba la fragmentación del sujeto.

I. La jungla como espejo: el yo enfrentado a lo Otro

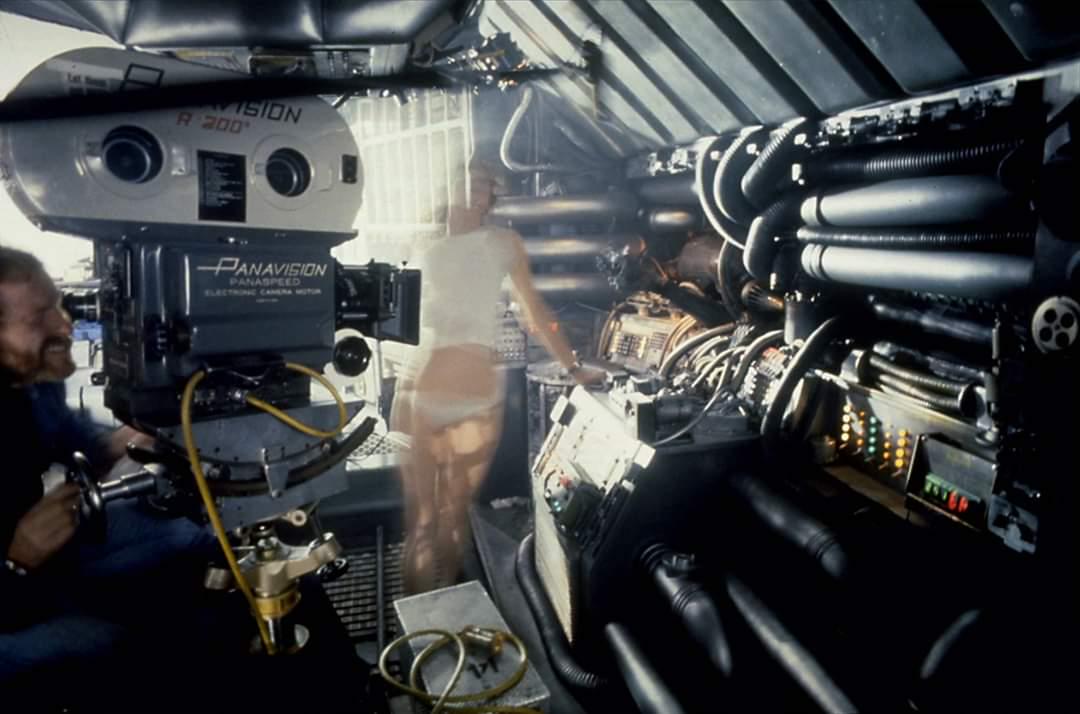

Desde Apocalypse now, la selva es presentada como un vértigo espiritual. El viaje del capitán Willard remite a un descenso dantesco por capas sucesivas de barbarie. La humedad, el barro, el estruendo orgánico que lo rodea, todo parece confabularse para disolver su voluntad. Kurtz no es un personaje: es un eco, un reflejo distorsionado del propio Willard. La selva lo ha absorbido y en su locura ha encontrado una suerte de verdad brutal. El yo, en este contexto, se disuelve no por debilidad, sino por exceso de lucidez.

En Fitzcarraldo, Herzog convierte la jungla en una oposición metafísica a la música. Fitzcarraldo, obseso de la ópera, busca imponer belleza en medio de la brutalidad natural. El proyecto quijotesco de arrastrar un barco por una montaña no es sino un gesto de resistencia épica ante el caos. Pero esa resistencia se subvierte: la jungla no es vencida, y el protagonista acaba fundiéndose con ella. Su cordura queda erosionada por el esfuerzo titánico. El yo no se pierde como extravío, sino como integración involuntaria a un paisaje que no tolera el artificio.

II. Exploradores sin retorno: la modernidad extraviada

Z, la ciudad perdida de James Gray retoma el mito del explorador victoriano, y lo subvierte desde una perspectiva crepuscular. Percy Fawcett inicia su odisea con lógica científica, pero la selva, en su inabarcabilidad, subvierte los códigos racionales. A medida que avanza, el personaje se convierte en creyente, en visionario, en espectro. La selva no lo aniquila; lo absorbe dulcemente, como un canto de sirena vegetal. El yo desaparece no en la violencia, sino en la fascinación.

Esta idea de fascinación terminal se radicaliza en Monos, donde un grupo de adolescentes armados sobreviven en un paisaje selvático que progresivamente los despoja de todo rastro de civilidad. No hay coordenadas morales, ni jerarquías estables. El yo individual se disuelve en un cuerpo tribal, violento, hipnótico. La selva aquí no es decorado sino lenguaje: todo en ella es grito, vibración, latido. La locura no es excepción, sino norma.

III. Lo telúbrico como éxtasis y condena

En estas cuatro obras, la selva funciona como una membrana que filtra y transfigura lo humano. Ya sea a través del horror bélico, de la megalomanía artística, de la arqueología colonial o del desorden postmoderno, el sujeto que se adentra en la jungla no regresa nunca intacto. El follaje actúa como catalizador de una mutación identitaria.

La locura, en este contexto, no es meramente patológica: es epifánica. Se trata de una pérdida del yo que es también una ganancia: de lucidez, de disolución, de fusión con lo absoluto. La jungla, al final, no es otra cosa que una forma radical de lo real. El cine que se atreve a filmarla sin filtros ni digitalizaciones logra, en sus mejores momentos, una alquimia rara: la de convertir la materia vegetal en experiencia metafísica.

En estas geografías del delirio, el cine selvático alcanza su cima estética y existencial. El espectador no asiste a una historia: es arrastrado por ella, como si también debiera cruzar su propio puente colgante, con la mirada anegada en verde, barro y misterio.