El año 1990 ofreció un insólito díptico dentro de la filmografía de Tony Scott: Días de trueno, éxito comercial de resonancia inmediata, y Revenge, obra ensimismada y sombría, mucho más contenida en escala pero infinitamente más interesante desde un punto de vista artístico y conceptual. Este último título, frecuentemente relegado a los márgenes del canon scottiano, merece, sin embargo, una revisión crítica que lo reconozca en su carácter de anomalía fascinante: un film disfuncional, arritmico y escindido, que parece bifurcarse entre la pulsión comercial y una deriva crepuscular profundamente desestabilizadora.

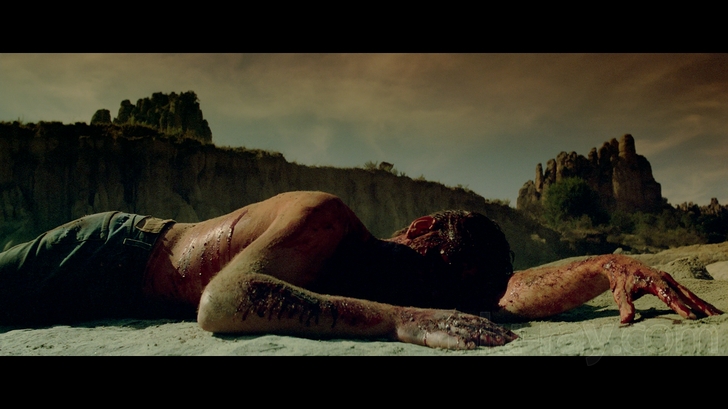

En efecto, Revenge no se acomoda ni a los estándares del thriller romántico ni a las coordenadas del cine de acción al uso. Su estructura revela una tensión no resuelta: una primera parte bañada en los fulgores cálidos del deseo, envuelta en una estética próxima al cine de evasión, da paso a un segundo segmento donde el relato se disgrega, se ralentiza, y se transforma en un viaje agónico por un desierto emocional y físico, áspero, seco, donde la venganza se diluye en un vértigo de horror existencial. La película, así, no avanza; se arrastra. Pero lo hace con una belleza desconcertante, como si el terror irrumpiera desde las grietas más hondas del alma y lo hiciera de la forma más poética posible.

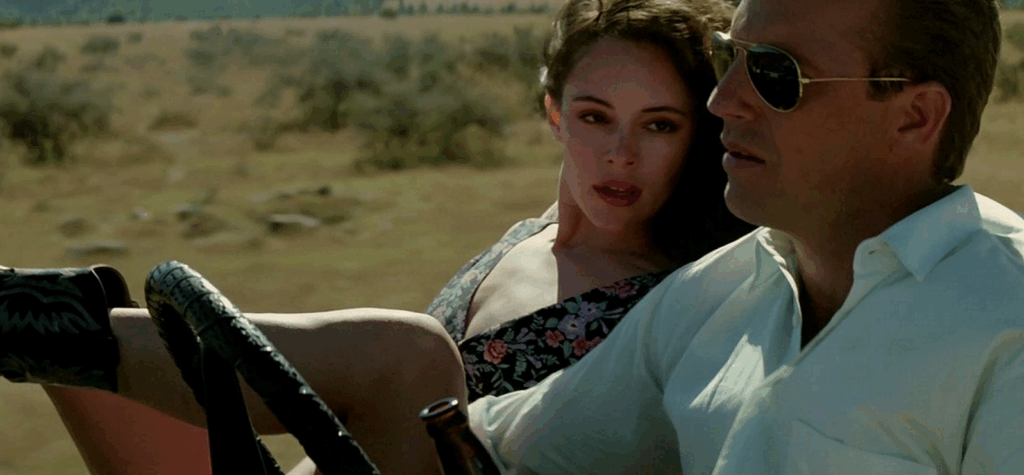

La historia de Michael «Jay» Cochran (Kevin Costner), ex piloto de combate atrapado entre la lealtad y el deseo, sirve como columna vertebral de este viaje a lo abyecto. En su primera mitad, el relato se desarrolla con una sensualidad latente, inmerso en una atmósfera sofocante donde el sol mexicano y la tensión erótica evocan un cine de pasiones febriles y traiciones inevitables. Pero tras la brutal ruptura del pacto amistoso con Méndez (Anthony Quinn), el relato se fragmenta, se desestructura, pierde todo impulso clásico. La narrativa se convierte en un terreno quebrado, donde la lógica se descompone y la emoción se vuelve pura abrasión.

En este sentido, la película se aleja radicalmente del ritmo habitual de Tony Scott, cuyas obras más icónicas operan como relojes suizos de tensión acumulativa y descarga visual. Revenge opta, en cambio, por el desgarro lento, por la suspensión. La estilización permanece —y se intensifica en ciertos pasajes oníricos de color febril—, pero la cadencia es otra: una respiración entrecortada, irregular, casi convulsa. El México que retrata no es un espacio geográfico sino un estado del alma, un territorio mitológico donde se cruzan el Eros y el Thanatos.

El personaje de Méndez, interpretado con contención y pathos por Anthony Quinn, añade una capa de ambigüedad moral que enriquece el conjunto. No se trata de un antagonista plano, sino de una figura regida por un código de honor arcaico, herido por la traición y devorado por la violencia. Su reacción desmedida no nace de la psicopatía, sino de una visión trágica del mundo. A su vez, el Cochran de Costner encarna una masculinidad fracturada, a medio camino entre el héroe romántico y el traidor culpable, incapaz de sostener sus propias decisiones sin convertirse en un espectro.

Madeline Stowe, por su parte, ofrece una de las interpretaciones más dolorosas de su carrera. Su Miryea, figura sacrificial atrapada entre dos modelos masculinos de dominación, no es simplemente una víctima, sino un cuerpo simbólico sobre el que se inscriben los deseos y las violencias del relato. Su descenso hacia la anulación personal, hacia la prostitución forzada, confiere a la película una densidad ética difícil de soslayar.

En lo visual, Revenge se convierte en un laboratorio de estilo para Scott. Junto a Jeffrey Kimball, su habitual director de fotografía, ensaya aquí formas que prefiguran la explosión estética de su cine posterior: filtros cromáticos intensos, contraluces dramáticos, encuadres abruptos que sugieren más de lo que muestran. La paleta cálida de la primera parte se quiebra progresivamente hacia tonalidades frías, cenicientas, como si el relato pasara del fuego al hielo sin transición. Este contraste no es gratuito: marca el desplazamiento del film desde lo sensual hacia lo punitivo, desde la carne deseada a la carne herida.

Incluso la banda sonora, obra de Jack Nitzsche, se diluye en un acompañamiento discreto, que parece renunciar a toda función melódica para convertirse en pura textura ambiental. Todo en Revenge está al servicio de esa desintegración emocional que, paradójicamente, culmina en una forma de belleza espectral.

No es casual, pues, que esta película haya sido históricamente mal comprendida: su irregularidad no es un defecto, sino una estrategia poética. Es cine que se desangra en la pantalla, que se niega a cerrar sus heridas narrativas. Un pulp elevado a tragedia, una fábula de amor y destrucción que se escribe con tinta ardiente y sangre seca. Scott, aquí, se aleja de la velocidad para abrazar la lentitud del sufrimiento. Y en ese gesto, nos deja uno de los filmes más extraños y fascinantes de su carrera.

A continuación, te presento un comentario crítico visual centrado en Revenge (1990), que analiza los elementos de color, luz, claroscuro, composición y óptica —en particular el uso del teleobjetivo— en la puesta en escena de Tony Scott:

La violencia como calima: análisis visual de Revenge (1990)

En Revenge, Tony Scott encuentra una síntesis entre la estilización sensual y el desgarro moral, desplegando una gramática visual que anticipa la furia pictórica de sus obras posteriores. Aunque más contenida que Domino o Man on fire, la película ya ofrece un laboratorio expresivo donde el color, la luz y la óptica son herramientas dramáticas de primer orden. La violencia en Revenge no estalla, sino que se condensa en el aire, se cuece en el polvo, se filtra por las cortinas. Es un mundo saturado no solo de deseo, sino de sol que abrasa y distorsiona.

El color como sudor: dominio del naranja, acentos de azul y verde esmeralda

La paleta cromática de Revenge se inscribe en un territorio calcinado. Scott tiñe el paisaje mexicano con una dominante naranja que va más allá de lo fotográfico: se vuelve afectiva. Esta saturación extrema —que invade paredes, cielos, pieles y textiles— no busca verosimilitud sino fiebre. El naranja no es tierra: es traición, ardor, lujuria. En contrapunto, aparecen toques de verde profundo (en vegetación, botellas, ropas), que adquieren un valor simbólico: es el color de la corrupción sensual, de lo prohibido. El azul, por su parte, surge en momentos de recogimiento nocturno o interior: como si condensara la culpa y la introspección en medio del sofoco.

La luz como amenaza: velos, ranuras y destellos cegadores

La iluminación en Revenge no obedece a una lógica naturalista, sino expresionista. La luz no revela: hiere, enceguece, divide. Las escenas interiores se construyen con fuentes de luz agresivamente filtradas, ya sea a través de persianas venecianas o de cortinas vaporosas. Esta elección crea un juego permanente de franjas, halos y reflejos —una metáfora visual de los personajes atrapados entre pasiones que no dominan. El claroscuro no es tenebrista sino solar: los contrastes provienen de una luz dura, con sombras secas, casi crueles. El efecto es el de una belleza impura, donde cada encuadre parece sudar.

La composición como encierro: diagonales que cortan y enmarcan el deseo

Scott dispone a sus personajes dentro de marcos que los fragmentan: rejas, puertas entreabiertas, visillos, listones de madera. La composición está siempre dinamizada por líneas diagonales que introducen tensión incluso en planos aparentemente estáticos. Los personajes rara vez ocupan el centro del encuadre con comodidad: más bien se ven desplazados, asediados por su propio entorno, sometidos a la geometría de sus emociones. Esta estrategia refuerza la sensación de laberinto moral, donde no hay ejes de simetría claros ni puntos de fuga consoladores.

El teleobjetivo como compresión moral

El uso del teleobjetivo en Revenge cumple una función más ética que técnica: aplasta los planos, elimina la profundidad de campo, y convierte cada escena en una celda caliente donde la distancia se vuelve angustia. Este recurso, ya explorado en Top gun, adquiere aquí un peso más melancólico: la cámara observa a los amantes desde lejos, pero sin aire; los sigue con una vigilancia casi hostil. La compresión óptica convierte los cuerpos en siluetas atrapadas, como si el deseo fuera también una forma de encierro.

Conclusión: el estilo como moral de la atmósfera

Con revenge, Tony Scott insinúa un viraje decisivo: su estética ya no se limita a acompañar la acción, sino que asume una dimensión ética. El color quema, la luz castiga, la óptica estrangula. La historia de la traición y el castigo se convierte en una experiencia sensorial, donde cada plano transpira su propio destino. En ese sentido, Revenge es menos un film de venganza que un poema solar sobre la culpa, envuelto en una piel fotográfica de violencia sublime.