El cuerpo encantado: la transgresión y el pudor en Splash (1984)

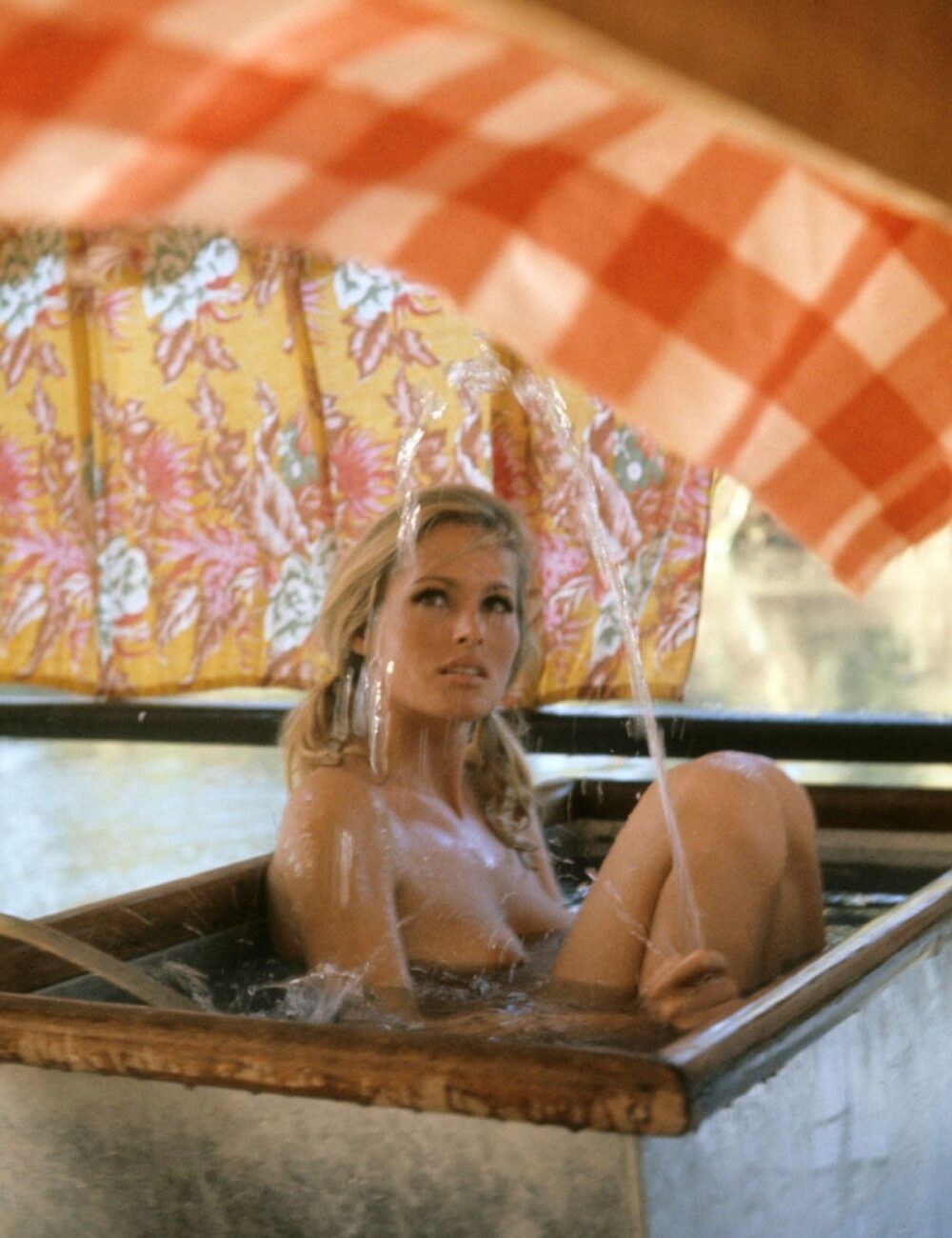

Cuando en 1984 Splash, dirigida por Ron Howard, irrumpió en las salas de cine, el rostro angelical de Daryl Hannah, coronado por su cabellera dorada, se convirtió instantáneamente en un símbolo de una nueva sensualidad en el cine de consumo masivo. Pero Splash no fue simplemente una encantadora fantasía romántica: fue, bajo su superficie luminosa, una obra subversiva que introdujo el erotismo —suavemente pero con resolución— en el corazón de la América conservadora de los años de Ronald Reagan.

En el momento de su estreno, la visión de Daryl Hannah emergiendo desnuda de las aguas fue un gesto de osadía. Aunque el encuadre cuidaba de no caer en lo explícito, el hecho mismo de sugerir sin pudor la desnudez femenina en una cinta distribuida por Touchstone Pictures (subsidiaria de Disney creada, precisamente, para manejar contenidos más adultos) supuso una especie de brecha luminosa. Era el cuerpo femenino, no como objeto de lubricidad vulgar, sino como manifestación pura, natural, poética: la sirena, criatura mitológica, no podía ni debía ser atada por ropajes humanos. Se trataba, pues, de un desnudo ontológico, una revelación de la identidad mítica en su estado más esencial.

Este momento filmado, que a los ojos modernos podría parecer incluso inocente, adquirió en su contexto un valor casi revolucionario. No era una provocación cínica, sino una afirmación delicada de la belleza como parte intrínseca de la naturaleza narrativa. Daryl Hannah, inmaculada y etérea, representaba el deseo, sí, pero también la nostalgia de un mundo perdido, donde el contacto con el misterio y la carne eran inseparables.

Sin embargo, el paso de las décadas no ha sido clemente con la libertad simbólica que Splash encarnaba. En un gesto que revela más sobre los temores contemporáneos que sobre los de antaño, en 2020 Disney+ —la misma corporación que un día permitió que esta película viera la luz— decidió “modificar” la escena para su catálogo de streaming. La empresa, en su obsesiva carrera hacia la asepsia moral, optó por cubrir digitalmente las nalgas de Daryl Hannah con una cascada de cabellos artificiales, una alteración burda que ridiculizaba el espíritu original de la obra.

La polémica fue inmediata. No sólo se trataba de una cuestión de censura —siempre detestable cuando afecta a obras ya consolidadas— sino también de una traición estética. Aquello que en 1984 había sido un gesto de inocente lirismo fue reinterpretado, cuatro décadas después, como un riesgo intolerable para las sensibilidades modernas. La supuesta “protección” del espectador infantil derivó en un acto de mutilación cultural, donde la belleza natural fue tapada con la torpeza de la posproducción digital.

La amputación simbólica del cuerpo de la sirena no hace sino evidenciar la infantilización progresiva de las audiencias en el siglo XXI. Donde antes había asombro, ahora hay sospecha. Donde antes la carne era un puente hacia el mito, ahora es un escándalo que debe ser suprimido. Splash no era, ni es, una obra sobre la lascivia; era, y sigue siendo, una celebración inocente del deseo como una fuerza vinculada al misterio del amor.

La censura del desnudo en Splash no debería verse como un simple caso anecdótico. Es un síntoma de un clima cultural que, bajo la máscara de la corrección, desprecia la complejidad humana: el cuerpo como portador de belleza, la imagen como generadora de asombro, el arte como espacio de ambigüedad y desafío.

El cuerpo de Daryl Hannah, emergiendo de las aguas hace ya más de cuarenta años, no era un gesto vulgar. Era una aparición. Y en esa aparición radicaba, y aún radica, la magia perdida de un cine que sabía que el pudor verdadero no está en ocultarlo todo, sino en mostrar lo sagrado del cuerpo sin miedo ni culpa.

Touchstone Pictures, la marca bajo la cual Disney pudo lanzar Splash sin violentar su imagen familiar, representaba entonces un intento de conciliar el creciente deseo de un cine más maduro con los férreos códigos de moralidad popular. Aun así, fue una apuesta arriesgada: para buena parte de la América profunda, la mera idea de un desnudo en una «película Disney» sonaba a sacrilegio. Pero el éxito de splash demostró que el público estaba preparado para una representación más sincera de los cuerpos, siempre que se hiciera con gracia, con poesía.

No era la primera vez que Hollywood exploraba la desnudez como parte de la mitología: basta recordar a Brigitte Bardot en Et dieu… créa la femme (1956), o a Nastassja Kinski en Tess (1979). Sin embargo, el caso de Daryl Hannah era especial porque colocaba esa representación en el corazón mismo del cine comercial estadounidense, en una comedia familiar y romántica. Su desnudez no era la del pecado, sino la del asombro; no incitaba al vicio, sino que evocaba la maravilla.

La traición del siglo xxi

Décadas más tarde, la misma compañía que había autorizado aquella visión luminosa decidió traicionarla. En 2020, Disney+ —convertida ya en guardiana de un nuevo puritanismo digital— alteró la escena original cubriendo digitalmente las nalgas de Hannah con un grosero añadido de cabello. Esta decisión, más que una anécdota, se volvió rápidamente emblema de un fenómeno más profundo: la obsesión contemporánea por “corregir” el arte del pasado conforme a los miedos actuales.

Los comentarios no se hicieron esperar. Medios como Variety y The Guardian lamentaron lo que veían como una “revisión histórica innecesaria” (Variety, abril de 2020). Críticos como Peter Bradshaw señalaron que “en su torpeza, la censura digital revela más obscenidad que la imagen original”. Y no estaban errados: la intervención no solo era estéticamente desastrosa, sino filosóficamente insultante. Convertía un momento de pureza mítica en un gag grotesco, arruinando tanto la belleza formal de la escena como su significación narrativa.

El daño, además, era doble. No solo se mutilaba el material visual, sino también el derecho del espectador a confrontar la historia artística en sus propios términos, sin filtros ni paternalismos. Se le decía, en efecto: «no puedes manejar esta imagen, necesitamos protegerte de ella».

Epílogo: la nueva censura y la muerte del asombro

La censura digital no es, como a veces se pretende, una forma de respeto por las nuevas sensibilidades. Es, más bien, una forma de negación del pasado y de castración del arte. Es la idea, profundamente reaccionaria, de que el arte debe ser adaptado constantemente para acomodarse a la moral más temerosa de cada momento histórico.

Lo que splash nos recuerda —y lo que su mutilación posterior escamotea— es que el verdadero arte no debe ser seguro, ni perfectamente acomodaticio. El verdadero arte, incluso en sus formas más ligeras y accesibles, debe atreverse a tocar, a provocar, a revelar. La sirena desnuda emergiendo del océano no era un insulto a la moral: era un homenaje a la vida, a la carne, a la belleza como manifestación de lo sagrado.

Hoy, cuando las plataformas borran, tapan o distorsionan el pasado, debemos preguntarnos qué estamos perdiendo realmente. No se trata solo de unas cuantas escenas censuradas: es el derecho al asombro, a la complejidad, a la libertad del espíritu, lo que se pone en juego.

La mirada de Daryl Hannah sobre la playa vacía, el agua resbalando sobre su piel, nos recuerda que hubo un tiempo en que el cine aún se atrevía a imaginar un mundo donde la inocencia y la desnudez podían coexistir. Un tiempo en que, ante el misterio del cuerpo, la respuesta no era el miedo, sino la maravilla.